不安を解消!メンタル不調者への初回面談の基本と実践

こんにちは!産業保健師のなのんです!

メンタルヘルスに不調をきたす従業員は、年々右肩上がりに増えており、メンタル不調者の対応の最前線にいる企業に所属する産業保健師さんは、メンタル不調者の対応に苦慮しているケースも多々。

産業保健師1年目の方からこんなご相談をいただきました。

産業保健師1年目

産業保健師1年目来週、初めてのメンタル不調者の保健師面談を行います。とても緊張していて、ちゃんとできるか不安です。

面談で何を聞いたらいいかアドバイスをいただけますでしょうか?

最初は何を聞けばいいのかどう判断すればいいか迷いますよね。

メンタル対応に自信がありません。今の職場ではメンタル対応をすることが少ないので・・・

メンタル対応をする機会がないと本当にこれでいいのかなあと

不安になりますよね。

産業保健師として初めてメンタル不調者の面談を行う際、不安や緊張を感じることは当然です。しかし、適切な準備と心構えがあれば、相手の心に寄り添いながらも産業保健師としての役割を果たし、自信を持ってメンタル対応することができます。

今回は、

- メンタル対応における産業保健師の役割を理解する

- メンタル不調者への面談の目的を明確にする

- 面談前の準備

- 初回面談での最低限「聴取事項」

- 保健師面談時の注意点

- 保健師面談後にすべきこと

について徹底解説していきます。メンタル対応に不安を抱える産業保健師さんはぜひ実務に落とし込んでみてください!

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

\本気で産業保健の実践力を鍛えたい人におすすめ/

産業保健師の役割を理解する

産業保健師がメンタル不調者の面談において果たすべき役割は以下になります。

従業員が自身の健康状態やストレスを理解し、自ら適切な対処を行い、改善する方法を見つけられるよう支援します。

- 具体例:

- メンタル不調者の面談を通じて、ストレス対策や生活習慣の改善をアドバイスする

- 適切な医療機関を受診できるようサポートする

人事、上司、産業医などが適切に連携し、従業員をサポートできるよう情報提供や助言を行います。

- 具体例:

- 面談内容を適切に共有し、産業医による就業可否の判断や業務負荷の調整を検討するためのサポートをする

- メンタル不調者と「上司・人事・産業医」への橋渡しとなる

- 職場内の課題を把握し、環境改善のための提案を行う

上記の産業保健師の役割を意識しながら面談に臨みましょう!

\産業保健師の役割を徹底解説!こちらをチェック/

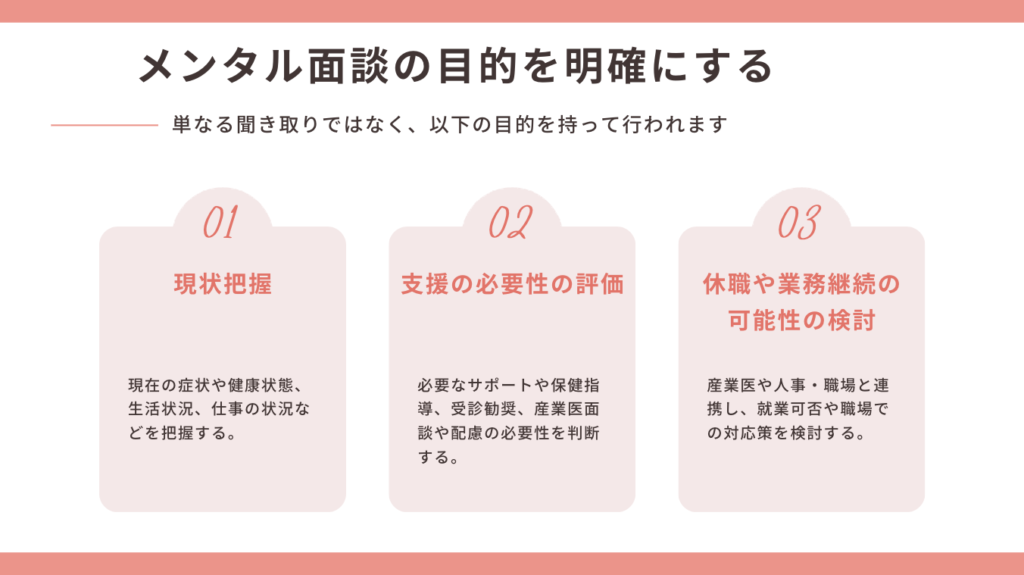

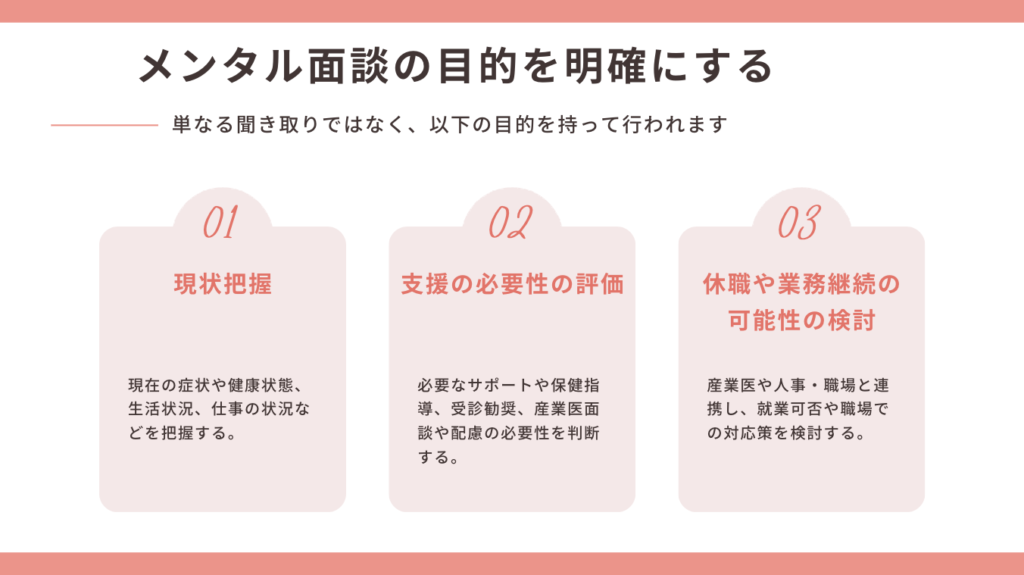

メンタル不調者への面談の目的を明確にする

メンタル不調者との面談は、単なる聞き取りではなく、以下の目的を持って行われます

- 現状の把握:現在の症状や健康状態、生活状況、仕事の状況などを把握する。

- 支援の必要性の評価:必要なサポートや保健指導、受診勧奨、産業医面談や配慮の必要性を判断する。

- 休職や業務継続の可能性の検討:産業医や人事・職場と連携し、就業可否や職場での対応策を検討する。

この目的を明確に持つことで、面談内容がブレずに的確なアプローチができます。

メンタル不調者の面談には上記目的を意識するだけでなく、各面談での目的とゴールを必ず設定して、面談に臨みましょう!

面談前の準備

面談前に準備することはありますか?

ありますあります!!!

面談前の準備をしていないと、保健師面談の時間が間延びし、従業員の時間を奪うことになりますし、職場を抜ける時間が長いとその分を他の従業員が補わなければならず、職場にも迷惑がかかります!

特に人事や上司から保健師面談の依頼があった場合は、以下の情報を人事情報や組織図、人事or上司から確認しておきましょう

- 面談依頼の経緯・面談の目的

- 不調者の所属、職種、業務内容、入社年度、異動の有無

- 最近の職場での様子(欠勤状況や仕事のミス、職場の人間関係など)

- 上司が本人に対して気になっていること

- 診断書の有無 など

また、保健師が持っている健康データからも以下の情報を確認しておきましょう

- 過去の健康診断の結果やストレスチェックの結果

- 過去の相談履歴 など

相手がお話ししやすい環境や日程を整えます。

- 静かでプライバシーが確保された面談室の確保

- 本人と面談日程の調整

- 本人と連絡が取れない場合は、担当者や上司と日程調整

会社によっては、産業保健師や産業医が人事や総務などのフロアの一角で働くケースがあり、産業保健スタッフの個室がない(健康管理室のような一室を与えられていない)場合があります。

必ず面談の際や個人情報を扱う際は、会議室や個室を確保してから面談や電話対応を行うこと!

初心者である自分を過度に責めず、産業保健師の役割を担い、相手が話をしやすい雰囲気を作ることが最優先という気持ちを持ちましょう。そのための事前準備をしっかり行なっておきましょう!

メンタル対応の基礎知識やロールプレイで面談のイメージを持っておくこと、よりスムーズな対応が可能です。

- 基礎知識をアップデートする

- まずは書籍やガイドラインに目を通す

- 日本労働安全衛生総合研究所のメンタルヘルス指針や、厚労省の『こころの耳』など。

- セルフケアやストレス対処法などの書籍を読んでおく

- eラーニングや研修を活用

- 産業保健師向けのメンタルヘルス研修(認定資格コースなど)を受講して、体系的に学ぶ。

- 各都道府県のさんぽセンターのセミナーを利用する

- まずは書籍やガイドラインに目を通す

- ロールプレイやケーススタディで“場慣れ”する

- 同僚や先輩、同じ部署のメンバーと模擬面談

- 「悩みを聴く」「共感する」「次のステップを提案する」までの流れを練習。

- 過去事例を振り返る

- 自社や業界の簡易ケースを集め、どう対応するかグループディスカッション。

- ロールプレイが学べる研修へ参加する

- 同僚や先輩、同じ部署のメンバーと模擬面談

なのんがご提供している産業保健師育成プログラムの講座でも

事例検討で場慣れする機会をサポートしています!

\本気で産業保健の実践力を鍛えたい人におすすめ/

初回面談での最低限「聴取事項」

面談でどんなことを聞いていいのか分かりません、、

以下は、最低限聴取しておくことをお勧めします!特に経過はとても大事で、マストです!

コメント