やさしい認知行動療法(CBT)活用ガイド:産業保健師が職場で使える『悪循環の見える化』で“負のスパイラル”を脱出

みなさん、こんにちは!産業保健師のなのんです!

メンタル不調者への支援を行っている産業保健師の皆さん。

職場のメンタルヘルス支援で「社員さんが繰り返される悩みのループにはまっている…」と感じたことはありませんか?

産業保健師3年目

産業保健師3年目異動や配置転換で一時的に良くなっても、根本的な思考パターンが変わらないと同じことを繰り返してしまうんです、、

「自分はダメだ」という考えにとらわれて落ち込み、ますます行動できなくなるメンタル不調者へどんな保健指導をすればいいのか悩んでいます。

何度保健師面談をしても一向に良くならず、“自分の関わり方が間違っているのでは”と逆に保健師自身が負のループにハマってしんどいです…。

私も思考沼にハマって抜け出せない従業員へのアプローチに苦労した経験がありますので、皆様のお気持ちがすごくわかります!

そこで、今回は認知行動療法(CBT)を活用したメンタル不調者の繰り返される悪循環を断ち切るための「悪循環の見える化」というサポート方法をご紹介します。認知行動療法(CBT)の考え方を使うと、このような心の悪循環を分かりやすく整理し、抜け出すきっかけをつかむことができます。これを職場のメンタルヘルス支援に応用したのが『悪循環の見える化』というアプローチです。このアプローチを使うことで、従業員が自分の思考や行動を見直し、少しずつ前向きな変化を感じられるようサポートできますよ!

- 認知行動療法(CBT)を理解する

- 悪循環を「刺激・反応・結果」の枠組みで可視化する方法

- 認知行動療法(CBT)の面談活用ステップ

産業保健の現場でも、メンタル不調の予防や支援に認知行動療法(CBT)の手法を取り入れることが増えてきています。

本記事では、経験の浅い産業保健師だけでなくメンタル不調者への対応の幅を広げていきたい保健師の皆さんに向けて、『悪循環の見える化』の基本と実践法をやさしく解説します。導入から具体例、面談での活用ステップまで、順を追って見ていきましょう。

産業保健師なのん

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

基礎から実践まで、“できる産業保健師”を育成!

悪循環の見える化とは何か?

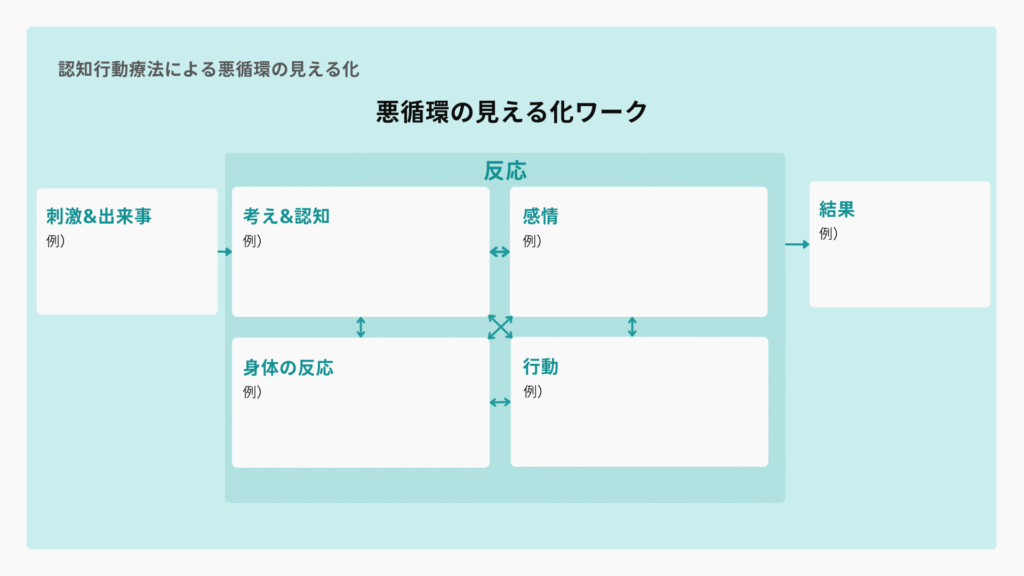

簡単に言えば、ストレスや悩みを引き起こす状況と、それに対する人の反応、その結果生じる影響をひとつの流れ(サイクル)として図解化し、可視化することです。

頭の中でもやもやとしていたものを 枠組みを使って整理・分析することで、問題を維持している悪循環を明らかにする方法 です。悩んでいる本人が自分のパターンに「気づく」ことで、改善への第一歩を踏み出せるようになります。CBTはもともとうつ病や不安症の治療で発展してきましたが、現在では教育現場や職場など医療以外の領域でも幅広く応用されています。

そういえば、なのんさんが業務分担ブログで「業務の可視化が大事」と言っていたけど、実際に整理してみて、自分の業務の状態を把握できて、

視界が広がった気がしましたが、それと同じ効果があるのかもですね!

ありがとうございます!そうなんです!

メンタル不調者の悪循環も同様に可視化して、分析することで

気づきを与えることができます!

\ 業務の可視化に関する記事は👇/

認知行動療法(CBT)とは

認知行動療法(CBT)とは、認知と行動についての科学です!

認知行動療法(CBT)は、思考(認知)と行動の相互作用に焦点を当て、クライアントが抱える問題の解決を目指す心理療法。特に、習慣として繰り返させる不適切な反応(ネガティブな思考や感情や行動、体の反応)を分析し、それを現実的で前向きなものに修正する手法です。CBTは、メンタル不調の改善に非常に有効であり、産業保健師の現場でも活用することが可能です。

\認知行動療法の面談技術はこちら/

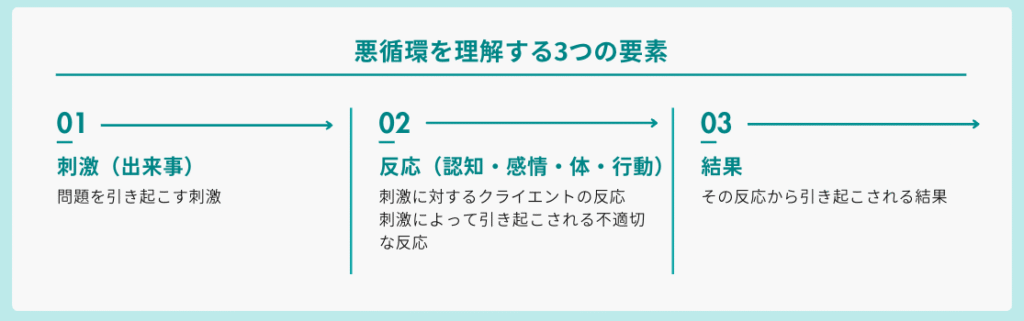

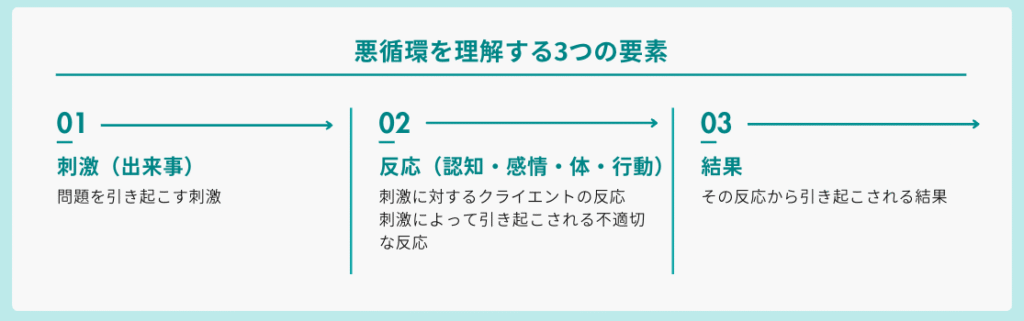

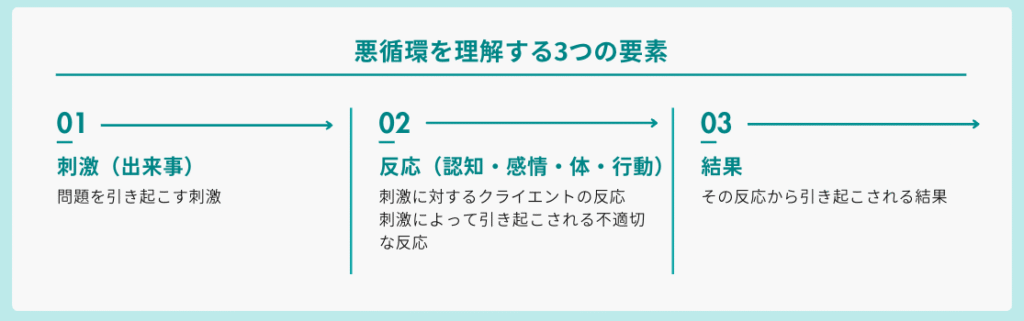

悪循環を理解する3つの要素: 「刺激」「反応」「結果」

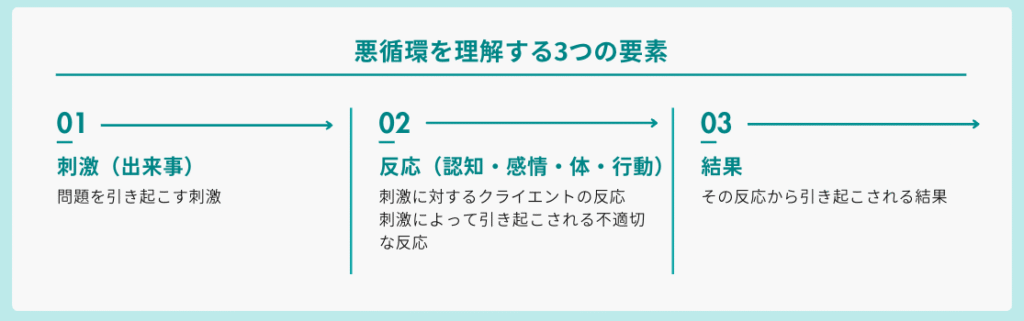

まずは、悪循環を形作る基本の枠組み 「刺激」「反応」「結果」 の3つの要素について説明します。この3要素で、ある出来事から心と行動にどんな連鎖が起きているかを整理できます。

刺激(出来事) – 悩みの発端となる出来事や状況です。いわゆるストレッサーとなる事象で、例えば「上司に注意された」「会議で意見が通らなかった」「営業成績が目標に届かなかった」などがこれに当たります。職場では日々様々なストレス要因がありますが、まずはその人にとって問題を引き起こしたきっかけ(刺激)を特定します。

現場あるあるですが、「新しい上司と合わない」「異動して新しい仕事が合わない」「新入社員で働く生活サイクルに慣れない」「大幅な組織変更」「業績不振による解雇」などなど様々な要因がありますよね。

反応(認知・感情・身体・行動) – 刺激に対して本人に起こる心身の反応全般を指します。ポイントは、この反応には複数の側面があることです。人は出来事に直面すると、頭の中で「考え」が浮かび(認知面)、それによって「感情」が生まれ、体に何らかの「身体反応」が起こり、そしてそれらが影響して「行動」に表れます。つまり反応とは考え・感情・身体・行動の4つの反応の総称なのです(4つの反応については後述します)。ここがCBTのミソで、悩みを維持する要因を探るために反応を細かく分解していきます。

人それぞれ、どの反応が出やすいか違っていますよね。気づけている方はいいのですが、反応が出ていることに気づかない方も結構います。。。

結果 – 本人の反応によって引き起こされる結果です。行動の結果生じる客観的な出来事だけでなく、本人の状態の変化も含みます。例えば「周囲から助けが得られなくなった」「さらに仕事のミスが増えた」「自信が失われた」など、その反応の帰結として起こること全般が結果にあたります。重要なのは、この結果が再びその人の次の行動や考えに影響を与え、悪循環が維持・強化されてしまう点です

以上の3つを順にたどると、一連の流れが見えてきます。次に、この中でも特に肝心な「反応」の部分をもう少し詳しく見てみましょう。

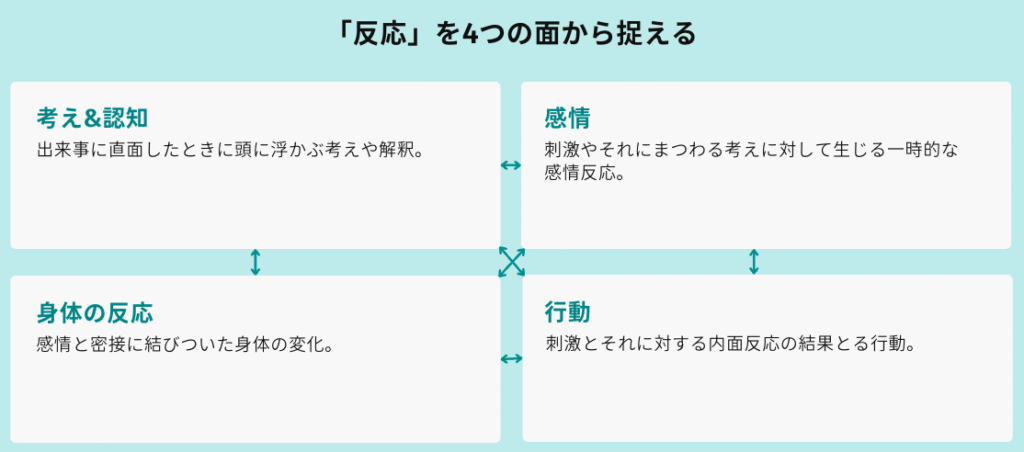

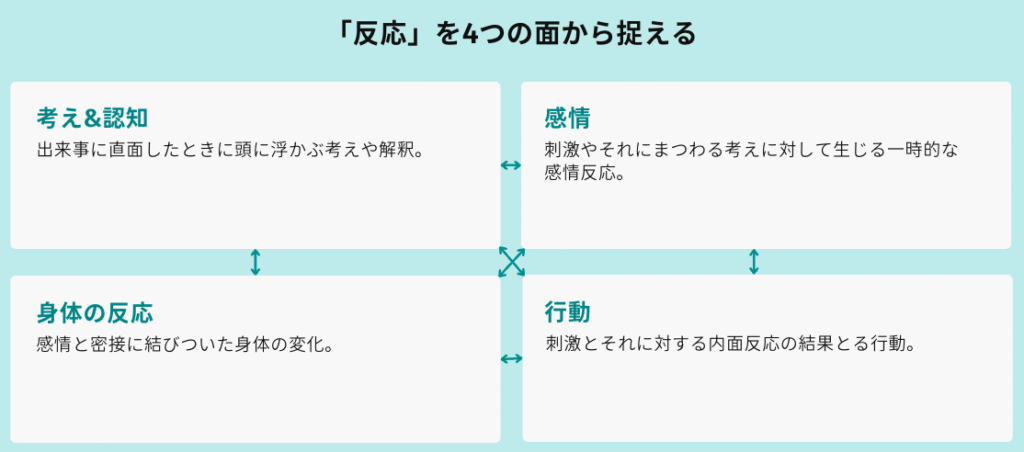

「反応」を4つの面から捉える:考え・感情・身体・行動

反応をさらに分解すると、以下の4つの種類に分類できます。それぞれが相互に影響し合い、一体となってその人の状態を作り出します。産業保健師は面談の中で、この4つの観点から従業員の反応を聴取し、従業員自身が、自分の無意識に行なっている繰り返させる悪循環の反応に気づかせることがポイントです。

考え(認知) – 出来事に直面したときに頭に浮かぶ考えや解釈です。いわゆる「自動思考」と呼ばれるもので、その人の物事の受け取り方のクセが表れます。例えば「自分はダメだ」「また失敗するに違いない」「相手はきっと自分をバカにしている」など、瞬間的によぎる考えです。この考え方次第で後の感情や行動が大きく左右されます。

自動思考に関しては、以下👇の「思考のくせ」を知り、思考のくせを整えるアプローチの記事を参照して、思考パターンを把握してみてね!

\思考のくせを整える3ステップはこちら/

感情 – 刺激やそれにまつわる考えに対して生じる一時的な感情反応です。上のような考えが浮かべば、不安、恐怖、怒り、悲しみ、落胆といったネガティブな気持ちが湧いてくるでしょう。感情は主観的な“気分”の部分で、強い感情は次の行動にも影響を及ぼします。

自分はどんな感情が出やすいのかパターンを把握しておくのも大事です!

身体の反応 – 感情と密接に結びついた身体の変化です。例えば緊張すると心拍数が上がったり、嫌な場面を思い出すと胃がキリキリ痛んだり、ストレスで頭痛がしたり眠れなくなったり…。職場の場面でも、動悸・発汗・肩こり・疲労感など様々な身体症状がストレス反応として現れます。本人が自覚していない体のサインに気づくことも、支援では大切です。

そういえば、なのんさんがストレスがかかった時にはどんな身体の反応が出ますか?私は、食欲が増して甘いものを食べ過ぎてしまいます(涙)

ありがとうございます!私のストレスがかかった時の反応は、急に涙が出始めたり、頭痛がしたりします!よく研修でも自分のストレスがかかった時の身体の反応は紹介してますね!

行動 – 刺激とそれに対する内面反応の結果とる行動です。具体的には「その場から逃げ出す」「黙り込む」「誰かに相談する」「ミスをリカバーしようと残業する」など千差万別ですが、ネガティブな考えや感情に引きずられて問題解決に非効果的な行動をとってしまう場合が少なくありません。たとえばストレス場面で回避行動(先延ばしや逃避)を繰り返すと、目の前の問題は解決しないまま状況が悪化し、それがまた新たなストレス刺激となってしまいます。

役に立たない行動をとってしまうということでしょうか?

そうですね!問題解決には至らない行動をとってしまうことですね!例えば、私の場合だと「人を遠ざけて、1人の世界に籠ってしまう」ことがあるのですが、それも行動の反応に入りますね。人を遠ざけて、籠った結果、孤独になるという悪循環(笑)

これら4つの反応は互いに影響しあっており、どれか一つが変化すれば他も変わり得る関係です。

だからこそ、どの部分に働きかければ悪循環を断ち切れるかを考えるヒントにもなります。

では次に、実際の職場場面でどんな悪循環が起こりがちか、具体例を見てみましょう。

職場での悪循環!実例紹介

悪循環の見える化ワークシートを使って、次の2つの実例を整理してみましょう!

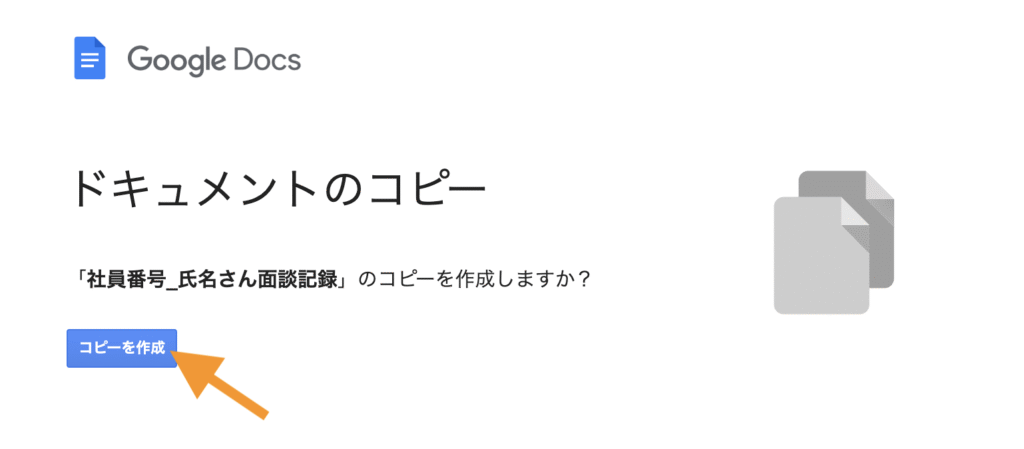

以下のボタンから、悪循環の見える化ワークシートをダウンロードできます!

ぜひ使ってみてくださいね!

実例①: 商談で成果が出せないことに悩む社員の悪循環パターン

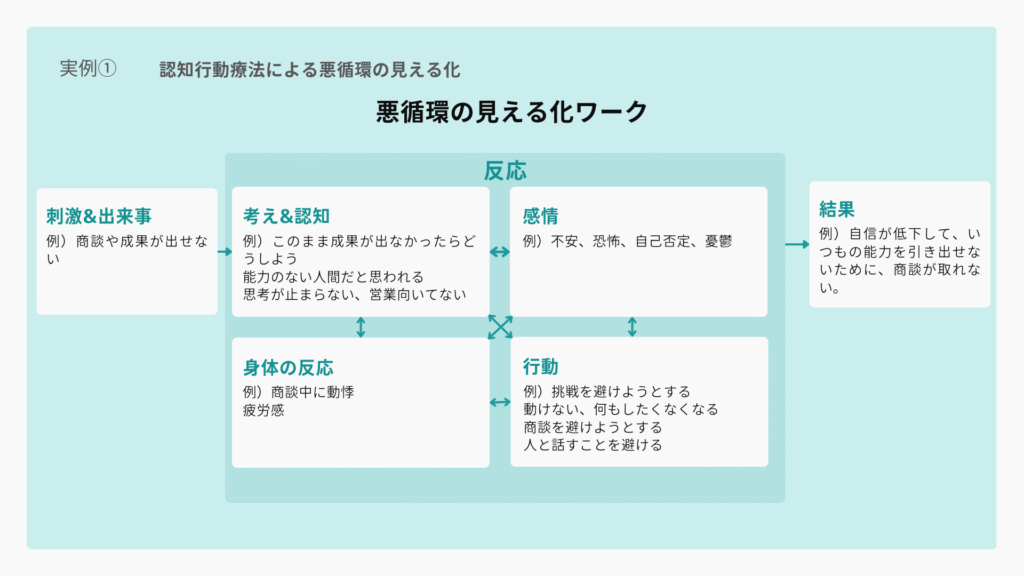

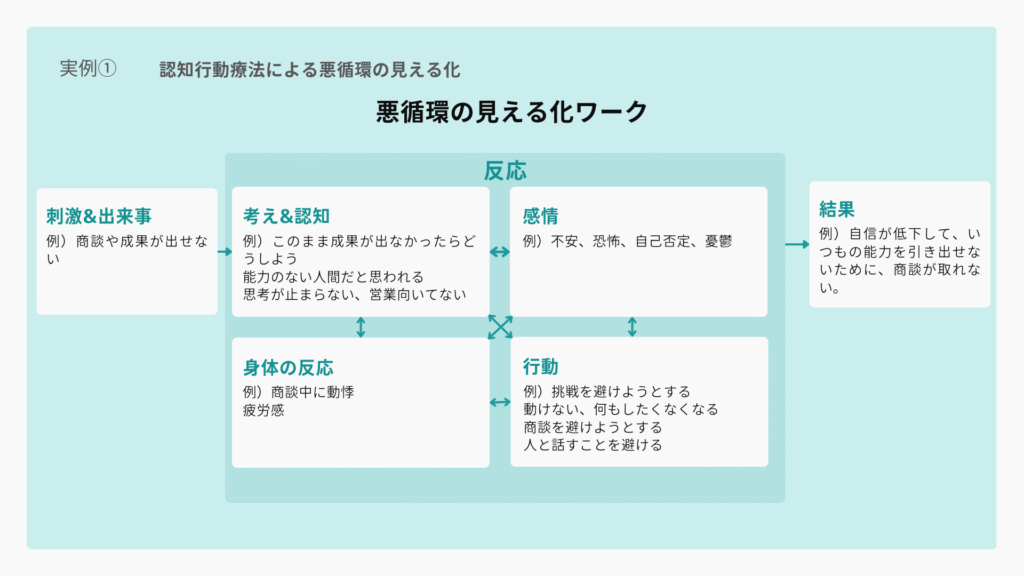

左端が「刺激(出来事)」で、右端が「結果」を示しています。真ん中の大きな四角が「反応」で、さらに中を4分割して「考え・認知」「感情」「身体の反応」「行動」の例が書かれています。

この図のように、刺激⇒反応(考え・感情・身体・行動)⇒結果、という流れがぐるりと一巡して悪循環になっているのが分かります。

刺激(出来事): 営業の商談で思うように成果が出せないことが続いている。

考え(認知):「このまま成果が出なかったらどうしよう」「自分は能力のない人間だと思われているに違いない」「考えがぐるぐる回って止まらない、自分は営業に向いていないのかも…」。

解説:成果が出ない状況に対し、本人は極端に否定的な解釈をしています。「自分はダメだ」「向いていない」といった思考のクセが自信をくじき、視野を狭くしています。

感情:不安、恐怖、自己否定感、憂うつ感。

解説:「うまくいっていない、どうしよう」と考えるほど不安や恐怖が強まり、自分を否定する気持ちや落ち込む気分が生じています。

身体の反応: 商談の最中に心臓がバクバクする(動悸)、ひどく疲れやすい。

解説:強い不安や緊張から自律神経が乱れ、動悸や極度の疲労感といった身体症状が出ています。

行動: 挑戦を避けようとする、新規の営業活動に腰が重くなる。極力商談を避けるようにし、人と話すことさえ避けてしまう。

解説:不安や自信喪失から「失敗するくらいなら挑まないほうがマシ」と考え、行動が消極的・回避的になっています。

結果: 自信がさらに低下し、本来持っているはずの力も発揮できなくなって、結局ますます商談がうまくいかない。

(解説:行動が萎縮した結果、業績は改善せず、上司からの叱責など新たなストレス刺激にもつながり得ます。こうして「ほら自分はダメだ」という思いが一層強まり、悪循環が固定化してしまいます。)

このように、営業成績が出ないという出来事をきっかけに、「成果が出せない→自分はダメだ」という考えが生じ、不安と萎縮によってチャレンジしない行動をとるようになり、その結果さらに成果が出ず自信を喪失する……という負のループに陥ってしまっています。

保健師として面談する際には、まずこのサイクルの存在に本人が気づけるよう支援してみましょう!

「なぜ頑張っているのにうまくいかないんだろう?」と悩んでいる社員に対し、一緒にこの流れを整理してみせる。

それだけでも「自分は頑張ってもうまくいかない、、、能力が低いせいだ、、という考えにとらわれているんじゃなく、心理的なパターンにはまっていたのかもしれない」と理解し、少し冷静になれる効果があります。

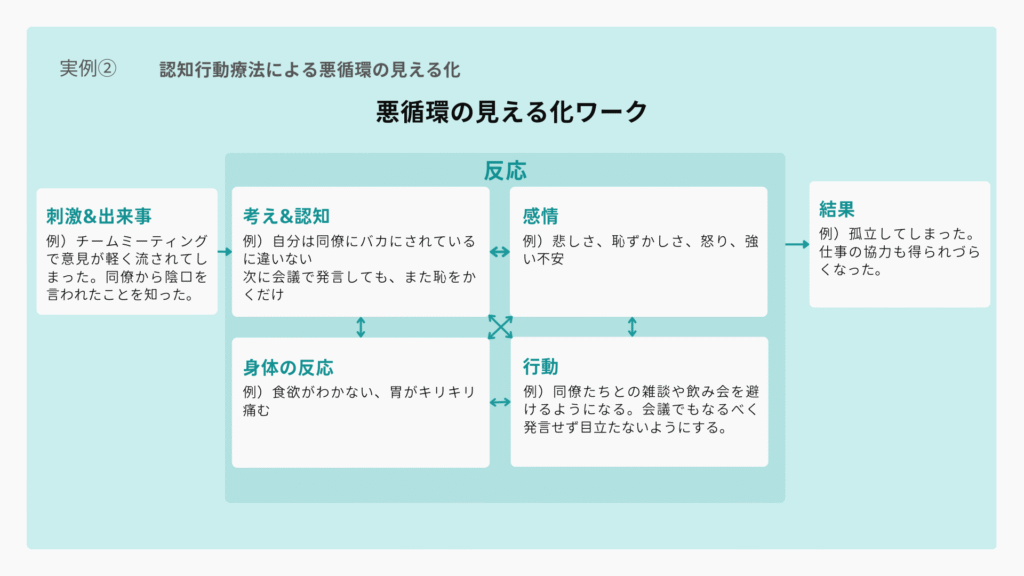

実例②: 人間関係に悩む社員の悪循環パターン

次に、職場の人間関係で悩んでいるケースの例です。仕事そのものよりも対人ストレスがトリガーになっているパターンを見てみましょう。

刺激(出来事): チームミーティングで自分の意見が軽く流されてしまった。後で同僚から陰で「頼りにならない奴だ」と言われていたことを知った。

考え(認知): 「やっぱり自分は同僚にバカにされているに違いない」「もう誰も自分を必要としていないのではないか」「次に会議で発言したらまた恥をかくだけだろう」。

解説:同僚の何気ない一言や態度を「自分への否定」と受け取り、「自分は嫌われている」「価値がない存在だ」という極端な思考に飛躍しています。

感情: 傷ついた気持ち、悲しさ、恥ずかしさ、怒り、そして強い不安。

解説:「嫌われているかも」という考えから、悲しみや孤独感、不安が生じています。同時にプライドも傷つき、怒りや悔しさも感じています。

身体の反応: 食欲がわかない、胃がキリキリ痛む。朝になると動悸がして会社に行くのが憂うつになる。

解説:ストレスで胃痛などの身体症状が出ています。また出社前に強い不安症状(動悸や抑うつ気分)が表れ、身体がストレスに反応しています。

行動: 同僚たちとの雑談や飲み会を避けるようになる。会議でもなるべく発言せず目立たないようにする。一方で、親しい同僚に愚痴をこぼしてしまい職場に気まずさが広がる。

解説:人間関係への不安から引きこもり行動(他者との接触回避)を取り、職場で孤立を深めています。同時に不満が溜まり、つい一部の人に愚痴ることでさらに職場の空気が悪くなる悪影響も出ています。

結果: 周囲との信頼関係がますます損なわれ、孤立感が深まる。「ほら、自分はやっぱり職場で孤立してしまった…」という思いが現実味を帯び、仕事の協力も得られず業務パフォーマンスも低下してしまう。

(解説:本人の避ける行動により周囲との溝が広がり、それがまた新たな問題(業務停滞)を生んでしまいました。こうして「自分は人間関係がうまくいかない」という信念が強化され、悪循環が完成してしまいます。)

こちらの例では、「同僚に否定された」という出来事から「自分は嫌われている」という考えが生まれ、萎縮や避ける行動につながり、結果的に本当に孤立してしまう……という流れです。本人からすれば「ほら見たことか」と感じる結果ですが、実際には自分の考え方・感じ方→行動が結果を招いてしまっているわけです。悪循環の見える化では、このように対人ストレスのケースでも、同じ枠組みで整理してパターンを浮き彫りにできます。

産業保健師としては、人間関係の悩みを聞く場面でも、「最近職場でつらかった出来事は?」「それでどんな気持ちになった?」と問いかけながら、刺激・考え(認知)・感情・身体反応・行動・結果を一緒に洗い出していきます。

頭の中で混乱していた感情が言語化され、図に整理されることで、本人も対処法を考えやすくなりますよ〜!!

実践!保健師と相談者の会話例:一緒に悪循環を描き出す

では実際の面談で、産業保健師がどのように『悪循環の見える化』を支援するのか、会話形式でイメージしてみましょう。先ほどの実例①(成果に悩む)のケースを題材に、保健師と社員の対話例を示します。

「最近、仕事のことで何かモヤモヤしたり落ち込んだりする出来事はありましたか?」

「実は、営業の商談がうまくいかない日が続いていまして…ノルマに届かないばかりか、先日上司にもきつく叱責されてしまって。正直かなり参っています。」

「そうだったのですね。それはつらい状況ですね…。具体的に、どんな場面で叱責を受けたのか教えてもらえますか?」

「先週、大口契約のチャンスがあったんですが、自分のミスで逃してしまったんです。それで上司から『君はいつも詰めが甘い』と言われて…。自分なりに頑張っていたつもりなのでショックでした。」

「それは、ショックですよね。ショックを受けたその時、『ミスをした』『上司にそう言われた』ときに、頭の中ではどんな考えがよぎりましたか?」

「ええと…正直、『ああ、自分はなんてダメなんだ』と思いました。『このまま成果が出せなかったらどうしよう』とか、『自分は営業に向いていないのかもしれない』とか、そんな考えで頭がいっぱいになりました。」

「自分を責める考えが浮かんだんですね。そのとき感じた気持ちはどうでしたか?」

「情けないやら悔しいやらで…すごく不安になりました。『次もどうせ失敗するんじゃないか』って怖くなってしまって。」

「不安や恐怖を感じたんですね。体の反応はありましたか?ドキドキするとか眠れないとか…。」

「そうなんです。。。上司に怒られて以降、夜ベッドに入っても反省ばかりしてしまって眠れず、商談の場面を思い出すと心臓がバクバク高鳴って…。翌朝も疲れてだるかったです。」

「睡眠にも支障が出たんですね。そして不安な気持ちを抱えたまま…その後、仕事上ではどんな行動をとりましたか?」

「正直、怖くて積極的に営業に動けませんでした。新規のお客様に電話するのも躊躇してしまって…。結局この一週間、必要最低限のことしかできなかったです。」

「ありがとうございます。今のお話を整理すると…

『大口商談のミス』という出来事(刺激)があって、

『自分はダメだ、向いていない』という考え(認知)が浮かんだ。

それで『不安で怖い』という感情が生まれて、

夜も動悸がして眠れないなど身体反応が出た。

そして結果的に『営業活動を控えてしまう』行動につながったのではないかと整理できますね。

その行動の結果、この一週間は成果が出せず…

それでまた『自分はダメだ』と感じてしまう悪循環に

陥っているみたいですね。」

「確かに…まさにその通りかもしれません。自分ではどうしようもない悪い流れにハマっている感覚でしたが、こうやって整理すると、自分の考え方と行動が関係していたんですね…。」

「気づきがあったようで何よりです。このように見える化すると、どこに働きかければこの流れを変えられそうか、一緒に考えやすくなります。例えば『自分はダメだ』という考え方を別の見方に変えてみるとか、怖くてもあえて小さいチャレンジをしてみるとか…。今はすぐに答えが出なくても大丈夫ですよ。まずはご自身のパターンに気づいたことが大きな一歩ですから。」

このような対話を通じて、保健師はクライアント自身が自分の悪循環のパターンを言葉にし、図に描けるようサポートします。重要なのは、保健師が一方的に指摘するのではなく、質問を重ねて本人の気づきを促すことです。「出来事→考え→感情→身体→行動→結果」を丁寧にたどっていくうちに、相談者は自ら「悪循環の地図」を描けるようになります。その地図を前に、「ここを変えたら良くなるかも」と前向きな視点を持てるようになるのです。

面談での活用ステップ:振り返りと記録のコツ

産業保健師が『悪循環の見える化』を現場で活用する際のステップとポイントをご紹介します。

面談中の進め方から、終わった後の振り返り、記録の取り方まで、実践的なコツを押さえておきましょう。

まずは従業員(相談者)の話に耳を傾け、最近の困りごとや印象的な出来事(刺激)について自由に話してもらいます。その上で「その時どんな考えが浮かびましたか?」「そのときの気持ちは?体にはどんな反応が出ました?」といった質問で、考え・感情・身体反応を一つひとつ引き出します。最後に「それでどんな行動をしましたか?結果どうなりましたか?」と問いかけ、行動と結果を確認します。質問は優しくシンプルに、「〇〇はありましたか?」とYes/Noで答えられる形も交えつつ、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。

具体的な面談スキルについてはこちらをチェック!

話してもらった内容は、聞きながら簡単なメモや図にまとめていきます。面談の場でホワイトボードや紙を用意し、刺激→考え→感情→身体→行動→結果の順に書き出しましょう。シンプルな表やマインドマップ状に描いてもOKです。ポイントは、クライアントから出た言葉をできるだけそのまま書くこと。「自分の言葉」が図に残ることで、本人の理解が一段と深まります。書き出しながら「今こんな悪循環になっていますね」と視覚的に示すと、「見える化」の効果が実感できるはずです。

悪循環の見える化ワークシートを活用してみてね!

図がひととおり完成したら、保健師が改めて全体を要約しながら従業員(相談者)に確認します(会話例のようにフィードバックします)。「この部分は悪循環になっていそうですね」「ここが連鎖のポイントかもしれませんね」といった具合に、一緒に眺めながら振り返ります。ここで大事なのは、責めない姿勢です。「だからダメなんですよ」ではなく、「誰にでもこういう循環は起こりえますよ」「まずは仕組みが分かったので一緒に考えていきましょう」といった安心感を与えます。従業員(相談者)自身が「まずは客観的に自分のパターンを見られた」という達成感を持てるよう、十分にねぎらいましょう。

要約やフィードバックなど具体的な面談スキルについてはこちらをチェック

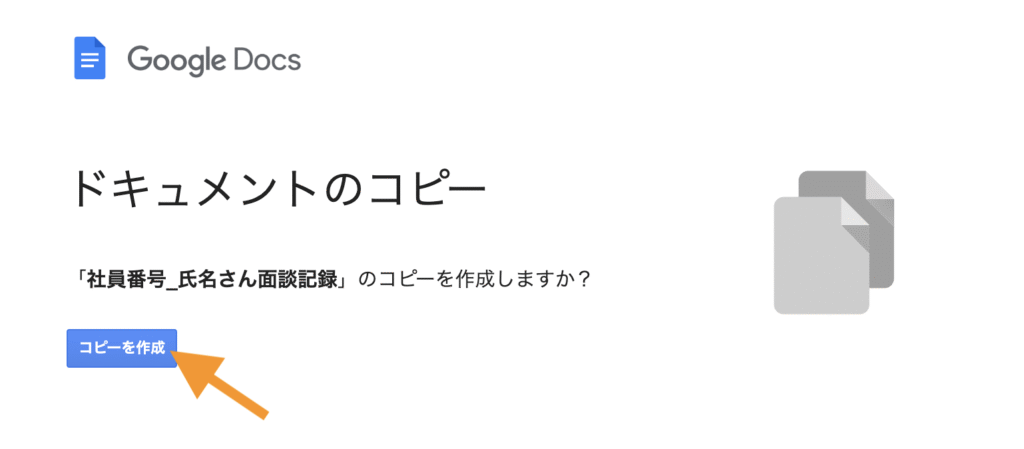

面談後には、保健師自身の記録として今整理した悪循環の内容をまとめておきます。産業保健師の面談記録フォーマットがあればそれに沿って、「ストレス要因(刺激)」「主な認知(考え)」「感情反応」「身体症状」「行動特徴」「結果・今後のリスク」など項目ごとに書き残します。今回明らかになった悪循環が、今後の支援計画の土台になります。また可能であれば、従業員(相談者)にもこの図のコピーを渡してあげましょう。面談直後は気づきがあっても、時間が経つと忘れてしまいがちです。「ご自身の気づきを持ち帰って振り返れるように」と伝え、紙に書いたものや簡単にまとめたシートを手渡すと親切です。後日のフォロー面談で、「前回整理したパターン、その後何か変化はありましたか?」と尋ねることで、支援の継続性も生まれます。

メンタル系保健師面談記録のサンプルはこちら👇

見える化はゴールではなくスタートです。整理した悪循環のどこにアプローチすれば状況が好転しそうか、従業員(相談者)と一緒に考えていきます。見える化した悪循環を良い方向に変えるためのステップを検討し、記録しておきましょう。

\悪循環を断ち切るための具体的なアプローチについてはこちらをチェック/

まとめ:悪循環を整理し気づき、良循環へ

『悪循環の見える化』は、産業保健師にとって強力なツールです。認知行動療法に基づくこのアプローチを使えば、社員の抱えるストレス反応をわかりやすく整理し、問題が長引いてしまう原因に気づく手助けができます。新人保健師の皆さんでも、基本の枠組み「刺激・反応・結果」と4つの反応に沿って話を聞いていけば、専門的な知識がなくても十分実践可能です。

重要なのは、本人が自分の悪循環パターンに気づくこと。気づいてしまえばこちらのもの。「どうせ自分なんて…」とあきらめていた従業員(相談者)が、「もしかしてこの考え方を変えれば状況が変わるかも?」と前向きな視点を取り戻すきっかけになります。悪循環が見えたら、あとは少しずつその輪を断ち切っていけばいいのです。保健師として寄り添いながら、考え方の癖に働きかけたり、行動の一歩を応援したりしていきましょう。

職場のメンタルヘルス支援は時に難しい課題もありますが、今回ご紹介したようなCBTに基づく実践知を活用することで、より効果的で体系だったサポートが可能になります。ぜひ日々の面談や相談対応で『悪循環の見える化』を取り入れてみてください。

小さな気づきの積み重ねが、やがて大きな良循環(好循環)につながることを信じて。産業保健師として、社員の心の悪循環を断ち切り、健康で前向きに働ける職場づくりに貢献していきましょう。

もしお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

コメント