現場で使える!産業保健師が知っておくべき事後措置基準値設定プロセス

こんにちは!産業保健師のなのんです!

産業保健師の皆さん、健康診断後の事後措置に悩むことはありませんか?

特に、事後措置基準値の設定方法について「何を基準にすればよいのか分からない」「どのようなプロセスで決定すれば良いのか」と悩む声をよく聞きます。

産業保健師1年目の方からこのようなご相談がありました。

産業保健師1年目

産業保健師1年目産業保健体制を手探りで構築中です。健診判定そのままだと受診勧奨対象が多くなるため、独自基準を設けるべきか迷っています。

1年目での体制構築は、しんどいのではないかと感じました。ご自愛ください。おっしゃるように、会社独自の基準を作成した方が良いと思います!具体的な基準設定やプロセスが分からず悩ましいですよね。

今回は、事後措置の目的を知り、事後措置基準値の設定方法について具体的なプロセスを紹介します。

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

基礎から実践まで、“できる産業保健師”を育成!

健康診断の目的と事後措置の意義

一般健康診断(定期健康診断、海外赴任者健診、特定業務従事者健診など)の主な目的は、適正な配置を行うことです。

これは、過労死の防止や特定業務への適正配置を実現するため、健康状態の把握や作業環境および作業条件に伴う健康障害の早期発見を目的としています。また、労働安全衛生規則第61条に基づき、健康状態が明確に悪化している場合には「要休業」として療養が必要であるとの判断を行い、就業上の措置を講じることも重要な役割です。

そのため、事後措置も「適正配置」の履行および「就業上の措置」を判断するために実施されます。

参照 はじめての嘱託産業医活動 労働調査会

事後措置とは?

事後措置とは、健康診断実施後の措置を指す言葉で、法律用語の略語です。

事後措置といったり、健診事後措置と言います。

健康診断実施後の措置

労働安全衛生法第66条の5には、次のように明記されています。

(健康診断実施後の措置)

労働安全衛生法第66条の5

事業者は医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、適切な措置を講じなければならない

事後措置の流れ

健康診断の結果をもとに、医師などから意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)を行い、面談などを機会として職務適正評価および就業措置・支援を行います(労働安全衛生法第66条の5)。

勘違いしやすいことが、保健指導=事後措置ではないです!

事後措置は、配慮が必要な従業員の就業措置や適正配置を講じるもの。

その過程で個人への支援として保健指導を行うものであり、保健指導=事後措置ではないので要注意!

事後措置における産業保健師の主な役割

事後措置における産業保健師の主な役割は以下になります。

- 事後措置の実施・管理

- 集計・分析・改善提案

- 産業医や社内関係者との連携

- 事後措置業務の評価、改善提案

- 今年度の事後措置業務の課題抽出→改善提案。

- 課題抽出のポイント:健康ハイリスク者数推移、受診勧奨実施率、業務フロー、事後措置工数の増減等。

- 昨年度の事後措置業務の改善後の評価。

- 今年度の事後措置業務の課題抽出→改善提案。

なぜ事後措置の基準値が必要なのか?

事後措置の基準値とは、健康診断結果に基づいて受診勧奨や健康支援が必要な対象者を明確にするための会社独自の基準です。この基準が適切に設定されていないと、

- フォローが必要な従業員の抜け漏れが発生する

- 無駄なフォローが増え、保健師の負担が大きくなる

- 産業保健活動のPDCAを回すことができない

- 属人的な対応になる

といった問題が生じます。適切な事後措置基準値を設定することは、効果的な産業保健活動の第一歩です。

事後措置の基準値を設定するメリット

事後措置の基準値を設定するメリットは、以下の5つがあります!

- 限られた時間やリソースの中で、特にサポートが必要な従業員への対応がスムーズに行えます。

- 具体例として、健康ハイリスク者(高血圧や糖尿病)といった要注意対象者に重点的な支援が可能となります。

- 設定された基準値をもとに、組織全体の健康状態やリスク要素の変化を定量的に把握できます。

- これにより、健康施策の成果をデータに基づいて検証することができます。

- 受診勧奨率や健康ハイリスク者の減少率など、具体的な指標をもとに成果を評価できます。

- 経営層への説明資料作成時にも活用できます。

- 基準値があることで、産業保健保健師個人の判断によるばらつきを防ぎ、安定した対応が可能になります。

- 産業保健師が交代した場合でも、基準値を引き継ぐことで業務の継続性が保たれます。

- 明確な基準があることで、衛生委員会や人事部門とのコミュニケーションが円滑になります。

- 課題認識が共通化され、健康施策の合意形成が進みやすくなります。

事後措置の基準値を作成することは、産業保健活動を持続可能なものにするためにも、必要な取り組みになります!

事後措置の基準値設定のプロセス

次に具体的な事後措置の基準値設定のプロセスを見ていきましょう!

※実際に私が行なっているプロセスですが、所属する会社によってプロセスは異なる場合がありますので、参考までに。

産業保健師のマンパワーと稼働日数の確認

まず、自身のマンパワーと稼働日数を把握しましょう。基準値を厳しく設定しすぎるとフォロー対象者が増え、対応しきれなくなり、産業保健業務が滞る事態が発生します。

ポイント:

・1人あたりの対応時間の目安を設定(例:面談は1人30〜60分)

・1カ月に対応可能な人数を試算

例えば

・週2~3日の場合は、事後措置の基準として、血圧・血糖・産業医指示の方のみ対応

・週5日の場合は、事後措置の基準として、D判定(要再検査)+がん検診(要再検査)以上を対応 など

人間ドック学会の基準値を調べる

他社や業界標準を参考にすることで、適切な設定が可能になります。日本人間ドック学会などが公開している基準値も重要な参考情報です。

参考リソース

日本人間ドック学会の基準値ガイドライン

他社の基準値を調べる

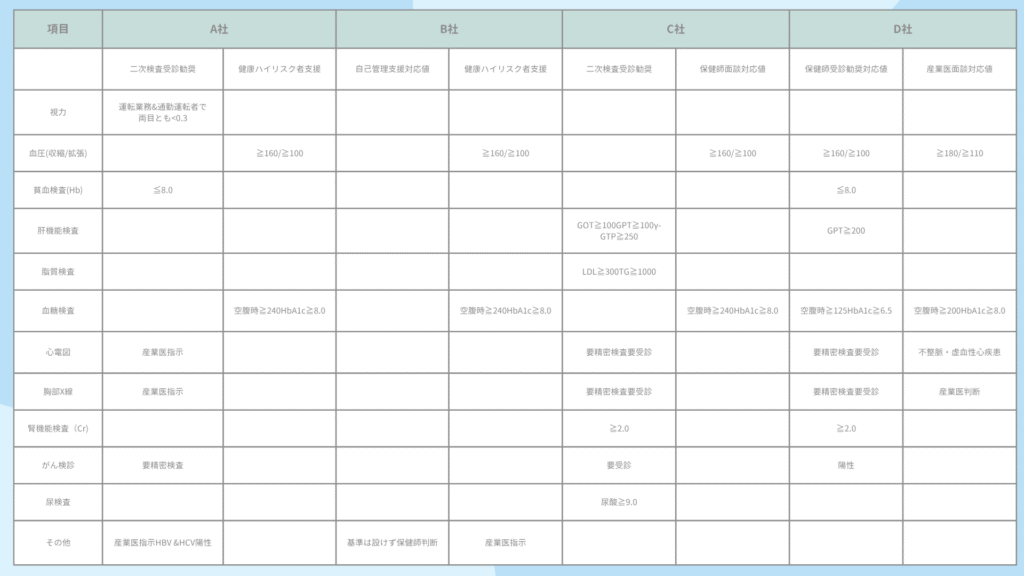

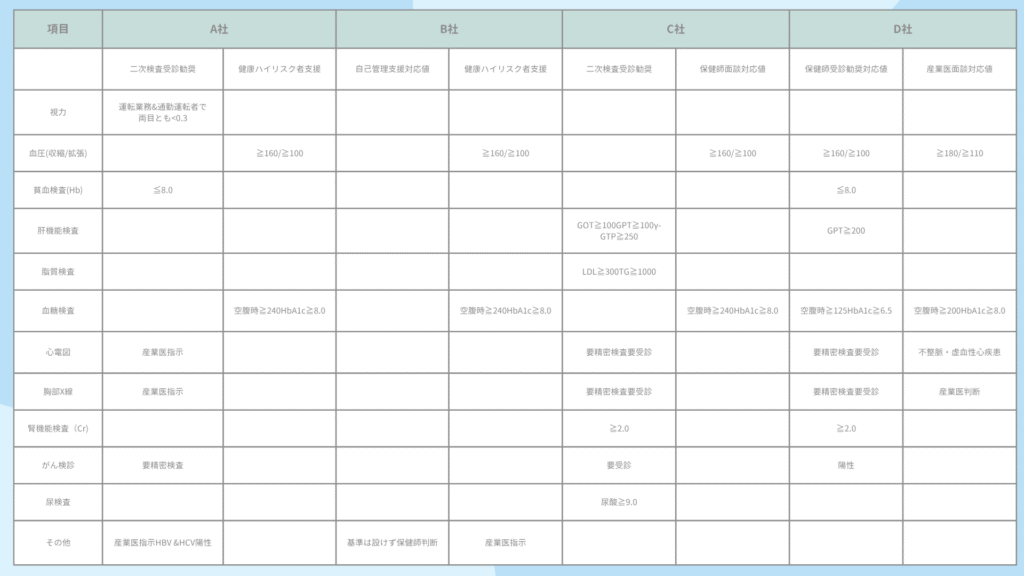

参考までに、なのんがこれまで設定してきた会社の事後措置の基準値をご紹介します。

※会社の健康課題によって、基準は変わってきますし、なぜこの数値にしているのかの根拠が大事になりますので、あくまで参考までとしておくことをお勧めします。

| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 二次検査 受診勧奨 | 健康ハイリスク者支援 | 自己管理支援対応値 | 健康ハイリスク者支援 | 二次検査 受診勧奨 | 保健師 面談 対応値 | 保健師 受診勧奨対応値 | 産業医 面談 対応値 | |

| 視力 | 運転業務&通勤運転者で両目とも<0.3 | |||||||

| 血圧 (収縮/拡張) | ≧160/≧100 | ≧160/≧100 | ≧160/≧100 | ≧160/≧100 | ≧180/≧110 | |||

| 貧血検査 (Hb) | ≦8.0 | ≦8.0 | ||||||

| 肝機能検査 | GOT≧100 GPT≧100 γ-GTP≧250 | GPT≧200 | ||||||

| 脂質検査 | LDL≧300 TG≧1000 | |||||||

| 血糖検査 | 空腹時≧240 HbA1c≧8.0 | 空腹時≧240 HbA1c≧8.0 | 空腹時≧240 HbA1c≧8.0 | 空腹時≧125 HbA1c≧6.5 | 空腹時≧200 HbA1c≧8.0 | |||

| 心電図 | 産業医指示 | 要精密検査 要受診 | 要精密検査 要受診 | 不整脈・虚血性心疾患 | ||||

| 胸部X線 | 産業医指示 | 要精密検査 要受診 | 要精密検査 要受診 | 産業医判断 | ||||

| 腎機能検査(Cr) | ≧2.0 | ≧2.0 | ||||||

| がん検診 | 要精密検査 | 要受診 | 陽性 | |||||

| 尿検査 | 尿酸≧9.0 | |||||||

| その他 | 産業医指示 HBV &HCV陽性 | 基準は設けず保健師判断 | 産業医指示 | |||||

- A社:保健師が対応。健康ハイリスク者支援該当者は該当時点で就業制限がかかる。産業医は必要に応じて解除の意見をするのみ。

- B社:保健師が対応。健康ハイリスク者支援該当者は改善が見込まれない場合就業制限がかかる。

- C社:産業医面談該当者以外の以下基準に当てはまる方へ保健師が対応

- D社:産業医面談対応値に該当した場合、産業医へ意見聴取。産業医指示を伺う。

業種や健康課題によって、数値や事後措置の健診項目も違ってくるため丸パクリはNG!必ず自社に合わせて事後措置の項目と介入する数値を決定しましょう!

自社の健康課題を健診結果から抽出

次に、自社の健康課題を把握します。健診結果を分析し、リスクが高い項目を特定しましょう。

具体的な方法

- 健診項目ごとの有所見者率と全国平均を比較

- 年齢層別、部門・部署別の結果を比較

- 高血圧や血糖異常などの高リスク者割合を分析

- 健保からのレセプトデータを参照

必要な事後措置項目を洗い出し基準値を設定

抽出した健康課題をもとに、事後措置が必要な項目を選定します。基準値はまず、暫定で設定しましょう。

設定のコツ

・数値的な根拠をもとに設定

・初回は、高リスク者の数値設定はマスト

・一気に、全ての数値を設定しないこと

私が参考にしている事後措置基準値の数値的根拠(参考までに)

以下は私が事後措置の基準値を設定する際に参考にしている数値的根拠の参考資料になります。

参考資料

・産業医実務研修センター

・健康診断の有所見に関する実態調査

・tateishi et.al.(2016)Journal of Occupatioonal Health

・医師等による就業上の措置に関する意見のあり方等についての調査研究

上記根拠を参考にする場合は、必ず文献を確認し、自身で説明できるようにしておくこと!

産業医へ意見聴取

設定した基準値について産業医に意見を伺います。

産業医の意見を反映することで、就業判定を実施する上での視点が加わり、説得力が増します。

※産業医がいない事業所に関しては、産業医へ意見聴取は必須ではございません。50人未満の事業所は、地域産業保健センターなどを利用して、医師の意見を聞くことも良いと思います!

産業医へ相談する上でのポイント

・あくまで暫定であることを伝えつつ、基準値の妥当性や根拠を説明する

・産業医面談を実施する基準値を設定した場合は、産業医の機嫌を損ねないように、

産業医の業務負荷・会社の健康支援に関する方向性や考え方などを丁寧に説明した上で

柔軟に基準値は対応することを説明する

・具体的な事後措置の流れを明確にした上で説明できると良い

衛生委員会や人事労務担当者への説明と決定

基準値を衛生委員会や人事労務担当者に説明し、合意を得ます。

合意が得られない場合は、合意を得られるまで落とし所を探りましょう!

説明のポイント

・事後措置の目的と運用方法、基準値を説明する

・昨年度からの想定される人数と根拠を提示

合意が得られれば、運用開始になります!

運用後は、支援状況や該当者数など定期的な報告をすることがベスト!

運用開始と見直し

運用を開始し、課題があれば基準値を見直します。

初年度はトライアル的な運用で問題ありません。基準値の見直しは、導入後6ヶ月〜1年程度を目安に初回レビューを行い、その後は2~3年おきに見直しの検討をすることをおすすめします。

運用の見直しを行うことで、PDCAを回していこう!

実際の見直しエピソード

ある若手社員が多いIT企業で、事後基準値にがん検診の項目を設定しました。

しかし、予想以上に事後措置の対象者が急増し、保健師業務が圧迫される事態となりました。 その後、受診勧奨後の結果を分析したところ、多くのケースで特に問題が見られなかったため、この状況を産業医や衛生委員会に報告し、見直しとなりました。

上記以外にも、担当者や産業医と現状と課題を報告し合いながら、

血糖や尿酸などの数値的な変更など行いました。

まとめ:事後措置基準値の設定を産業保健師がメインとなり携わろう!

事後措置の基準値の設定は、産業保健師の業務効率化や健康支援の質の向上に欠かせません。適切な基準値を設定することで、

- 健康ハイリスク者への迅速な対応

- 業務の属人化防止

- 組織全体の健康課題把握

が可能になります。今回ご紹介したプロセスを参考に、自社の事後措置の基準値を設定してみてください!

最初は難しく感じるかもしれませんが、今回ご紹介したプロセスを活用していくことでどんな会社でも通用する産業保健師になることができます!

産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

コメント