先輩ゼロでも大丈夫♪属人化の沼から脱出!産業保健師が今すぐ始める体制づくりの教科書

こんにちは!産業保健師のなのんです!

産業保健師はひとり職場が5割以上!職場に産業保健師の同僚がいないことがほとんどで、産業保健師として働く中で、気付かぬうちに業務を属人化してしまっていたり、属人化した職場に新しく配属された産業保健師が、業務全体を把握するのに苦労するケースが多々。

産業保健師として活動を行なっている中で、こんな悩みや苦労はありませんか?

産業保健師1年目

産業保健師1年目前任の年配産業保健師に業務が依存し、マニュアルも体制図もなく判断基準が不明で問い合わせ対応に行き詰まり、辞めたいほど困り果てています。

健診後フォローや面談記録が紙ベースで共有されず、情報がブラックボックス化しています。

前任者が退職して、新メンバーも入りましたが、「仕組みがないせいで毎日火消し状態…」で疲弊しています。

ひとり職場で判断を誤るのではとプレッシャーを抱え、「もう辞めたい…」と感じています。

産業保健師あるあるですね^ ^属人化した職場に入ると新人は本当に大変。産業保健師は閉ざされた環境ゆえ、業務が個人依存になりやすいんですよね。

これらのお悩みは、産業保健体制を仕組み化することで解決していきます!

そこで本記事では、以下の気づきが得られるヒントをお届けします!

- 属人化を解消する5つのステップ

─ マニュアル整備から業務見直しまで、具体的な進め方が分かる - 「労働衛生業務可視化シート」を活用した業務進捗管理と全体把握

─ 洗い出し→分担→進捗共有まで、手順と活用例を解説 - ひとり職場でもできるナレッジ共有&チームビルディング術

─ 他部署や産業医を巻き込み、孤立せずにスキルアップするコツを学べる

属人化を防ぐ5つのポイントを実践することで、業務の効率化や産業保健活動の質の向上が期待でき、産業保健体制の構築や働きやすい環境づくりにも繋がります!

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

産業保健体制構築①:業務マニュアルの整備

属人化を防ぐための基本中の基本は、業務マニュアルの整備です。具体的には、以下の要素を盛り込むことが重要です。

- 業務フローの明文化:産業保健師が行う全業務を洗い出し、具体的な手順をまとめる。特に以下の業務はまとめておきましょう!

- 健康診断結果の管理

- 事後措置&受診勧奨の流れ

- 面談記録の保管方法

- ストレスチェックの流れ

- 休復職者対応

- 緊急時の対応

- 時間外労働者の発生時の流れ etc

- チェックリストの作成:事後措置やストレスチェックの実施手順、雇入れ時健診や定期健診の受診項目の確認など、漏れ漏れを防ぐためのリストをご用意しておく。

- 更新のタイミングを設定:マニュアルは一度作ったら終わるのではなく、定期的に見直し、最新の状況に合わせて更新すること。年に1回は見直し、必要に応じてブラッシュアップしていきましょう!

業務マニュアルがないので、作らないと。。。っと思っていましたが、たくさんあって、どれから作ったらいいのか、、

優先度や重要度が高い業務のマニュアルから作成していきましょう!

100点を目指さず、最初は40点でも良いです!業務を行いながら、マニュアルを作り、都度ブラッシュアップしていきましょう!業務マニュアルは、所属する企業の他部署でも作成されているケースがほぼほぼですので、他部署がどんな業務マニュアルを作成しているのか参考にしながら作っても良いと思います!

詳細にマニュアル化することで、新しい産業保健師に交代してもスムーズに業務を引き継ぐことができます!

産業保健体制構築②:業務の可視化

業務の全体像を可視化することで、いつどんな業務を行い、誰がどの業務を担当しているのかを一目でわかる状態を作ります。

- 業務一覧表の作成:チーム全体で取り組むべき業務を全てリストアップし、各担当者を明確にする。特に以下の業務は、いつ行う必要がある業務か、誰が行うのかを明確にしましょう!

- 定期健康診断・雇入時健康診断の実施

- 事後措置

- 休復職者対応

- ストレスチェック

- 健康診断結果の管理

- 面談記録の保管方法

- 緊急時の対応

- 時間外労働者の発生時の流れ etc

- 業務フロー図の活用:業務フローを図解化し、業務の全体像を共有する。

- 進捗状況の暫定化:タスク管理ツールやExcelなどを使って、最新の進捗状況を関係者へ共有する仕組みを作る。

業務一覧表ですね、、今のところないので、作成してみます!

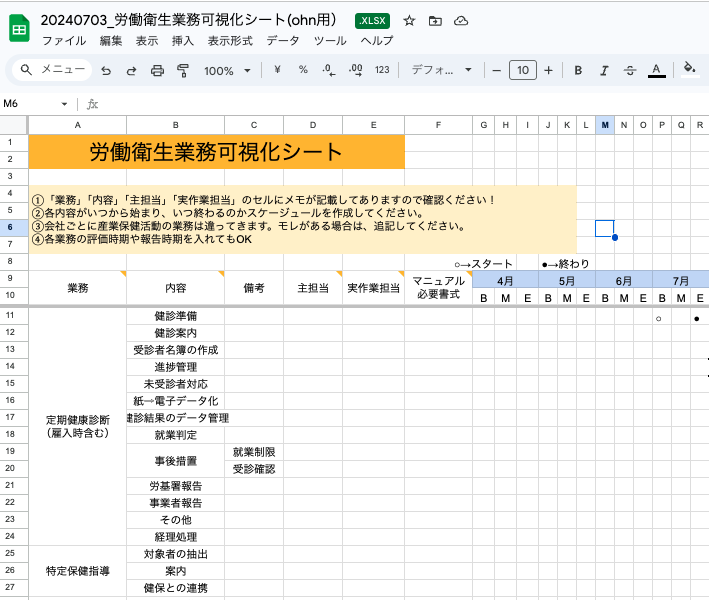

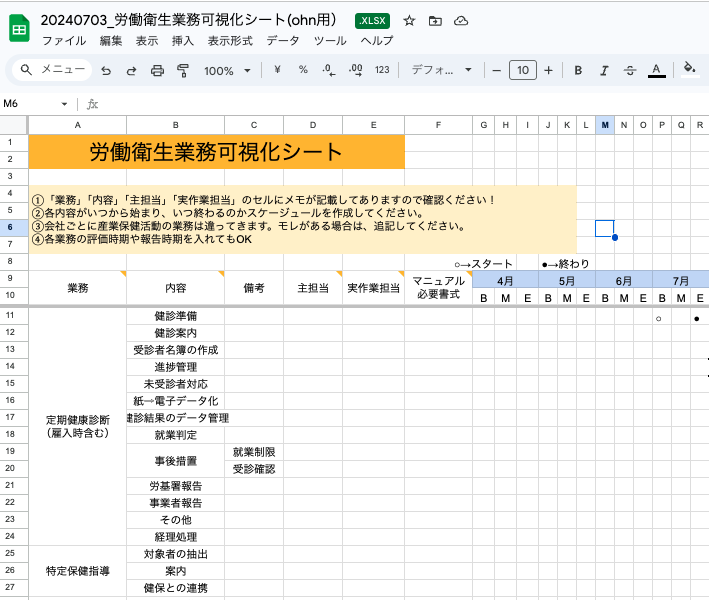

私が産業保健師さん方へ共有した労働衛生業務可視化シートを

シェアするので、ぜひ使ってみてね!

労働衛生業務可視化シート

まずは「労働衛生業務可視化シート」で自社業務を一気に洗い出し、業務の進捗管理や全体像を上司&メンバーへ共有していきましょう!業務の見える化を行うことで、上司にも産業保健師が何を行なっているのか、業務量がどのくらいになっているのかを共有することができます!

他社の活用例も参考にしてみてくださいね。

業務可視化シートの感想

Threadsで見る

産業保健体制構築③:ナレッジ共有の仕組み

個人の知識や経験をチーム全体で共有するための仕組みを整えることは重要です。

- ケーススタディの実施:過去の事例(メンタル不調者への対応や受診を拒否する方への対応など)を基にした勉強会を定期的に行い、対応方法を共有する。

- 面談記録や経過の共有:従業員の面談記録や経過などを健康管理システムや共有フォルダに保存し、チーム全体で参照可能にする。

- 月次ミーティングの実施:月に一度、チーム全員で集まり、課題や改善案を検討する話し合いの場を設ける。

知識をチーム内で共有することで、チーム全体の産業保健師の質の底上げにつながります!

ひとり職場の場合はどうしたら良いでしょうか?

ひとり職場の場合は、他事業所の産業保健師さんと共有を行ったり、上司や人事労務担当者と勉強会を開いても良いと思います!最初はどのように開催して良いかわからないと思いますがまずはやってみよう!でやってみてください。

産業保健体制構築④:チーム内の業務分担・共有

属人化を防ぐには、業務をチームで分担し、共有する体制を構築することが重要です

- 役割の明確化:健康診断後のフォロー、ストレスチェックの実施、産業医との連携、担当部署など、業務ごとに担当者を明確にする。

- サポート体制の構築:担当者が不在になる場合でも、他のメンバーが代わりにフォローできる体制を整える。

- 進捗状況の定期的な確認:週次または月次で進捗状況を確認し、課題があれば全員で共有して解決策を検討する。

労働衛生業務可視化シートを使うことで、担当者の洗い出しや担当者の業務負荷が把握できそうですね。ひとり職場の場合、業務を分担することって難しい気がします。

そう思う気持ちもわかります。

産業保健師以外が行なっても良い業務は必ずありますので、そのあたりを所属するチームの方へ分担してみたり、業務の繁忙期が偏りすぎないように業務のスタート時期を分散させることも大事です!

チーム内で業務分担を共有しておくことで、各々の繁忙期の時期にお互いがお互いをサポートすることができ、チームビルティングにもつながります!

産業保健体制構築⑤:定期的な業務の見直し

産業保健業務は企業や従業員のニーズに応じて臨機応変に変更する必要があるため、定期的に業務プロセスの改善をしていく必要があります。

- 業務レビューの実施:定期的に業務プロセスを振り返り、改善点を洗い出す。

- フィードバックの活用:従業員や上司からのフィードバックを収集し、業務改善に努める。

- 新しいツールや手法の導入:必要に応じて、新しいタスク管理ツールやデジタル化を進め、効率化を図る。

前職では、産業保健活動の監査のようなものをやって1年間の定期的な業務の見直しをチームで行なっていました!

やることはいっぱいですね、、職場に産業保健師の先輩がいたら心強いのですが、、長期目線で少しずつ取り組んでみます!

よくある質問 Q&A

次に、産業保健体制構築や仕組み化に対するよくある質問に対して、なのんだったらどう回答するのかをご紹介いたします。

- マニュアルを作る時間がありません…どこから手をつけるべき?

-

まずは“頻度×リスク”が高い業務(例:健診事後措置)だけ40%クオリティで書き出します。運用しながら毎月更新すればOK。完璧主義より“動かす”ことを優先しましょう。

- ひとり職場で勉強会やナレッジ共有って現実的?

-

まずは、学んだことを Word や PowerPoint でレポート化し、関係者に共有するところからスタート。その資料をたたき台に他部署(安全衛生・人事労務など)を巻き込み、次のステップで月1回の勉強会へ発展させましょう。オンライン参加にすれば他拠点の産業保健師とも気軽につながれます。

- 業務を可視化すると「仕事が少ない」と誤解されない?

-

シートには“件数”や“繁忙期”なども記載し、作業量を数値化して提示できれば◎。可視化=交渉材料になります。むしろリソース確保のチャンスです。

- 8000名の従業員を保健師3名で見るのは無理ゲー…どうすれば?

-

まず、最初のステップとして労働衛生業務可視化シートで繁忙期や業務の可視化、工数の数値化を行いましょう。労働衛生業務可視化シートを根拠に、①業務を“ハイリスク優先”に絞る(健診異常値・休復職・長時間労働者など)②保健師増員の予算根拠に提案資料を作成。③月1の産業保健スタッフ会議や上司とのミーティングで「安全衛生目標と人員」のギャップを毎期レビューし、増員計画を公式議題に乗せましょう。

- 上司が兼務の事務課長で保健師業務を理解してくれません…

-

以下の4ステップを回すことで、兼務上司を“産業保健の土俵”に乗せ、体制構築を前へ進めやすくなります。

①まずは見える化:労働衛生業務可視化シートを共有し、年間スケジュールと工数を一覧で提示。

→ 「何を・どれだけ」やっているかを一目で理解してもらう土台づくり。

②数字で訴える:月次レポート&月1ミーティングで「対応件数 / リスク案件」「直近のヒヤリハット事例」などを簡潔に報告し、業務の重みを可視化。

③KPIを握る:「受診勧奨完了率」「面談実施率」など上司と合意した指標を設定し、進捗を共有。

→ 支援が「必要な理由」を数字で示し、リソース確保へつなげる。

④年2回の勉強会で当事者意識を醸成:労働安全衛生法上の会社義務や最新の労災判例をテーマに勉強会を開催。

→ 「放置すると会社リスクが高まる」と実感してもらい、協力体制を強化。\こちらも要チェック!/

産保ゆめUPスクール

【永久保存版】非協力的な職場の上司や人事担当者から「協力を引き出す」コツは、応援され頼れる産業保健師… 本サイトにはアフィリエイト広告が含まれます。 こんにちは!産業保健師のなのんです! 産業保健師1年目の方からお困りごとのご相談がありました。 各事業所へ保健師が単独…

【永久保存版】非協力的な職場の上司や人事担当者から「協力を引き出す」コツは、応援され頼れる産業保健師… 本サイトにはアフィリエイト広告が含まれます。 こんにちは!産業保健師のなのんです! 産業保健師1年目の方からお困りごとのご相談がありました。 各事業所へ保健師が単独… - 統括産業医が不在で各エリア産業医や担当者との調整業務ばかり…時間が足りない!

-

4ステップを回せば、調整業務の負荷を削減しつつ、統括産業医の新設・増員に向けた説得力ある根拠を示し、調整地獄から抜け出しましょう!

①まずは見える化:労働衛生業務可視化シートで “誰が・いつ・どれだけ” 調整に時間を割いているかを数値化し、繁忙期も併せて明確にし、「ここが限界ライン」という事実を示しましょう。

②ボトルネックを特定:労働衛生業務可視化シートを根拠に、最も時間を奪っている作業(例:産業医日程調整・書式差し戻しなど)を洗い出す。「何が原因で滞るのか、調整業務を減らせないか原因は何か」を箇条書きで整理。

③仕組み化で時間短縮:調整メールや面談依頼をテンプレート化し、発信を3分で完了できる仕組みをつくる。面談日程を“月初/月末に集中させない”など、業務発生時期を分散させる。

④データを武器に人員提案:労働衛生業む可視化シート+ボトルネック分析を資料化し、「調整工数◯時間/月」を明示。月1の産業保健スタッフ会議や上司面談で、“安全衛生目標と人員ギャップ”を毎期レビュー。必要であれば、統括産業医増員を公式議題に乗せ、次年度予算に組み込む。

まとめ:産業保健体制の仕組みを整え、チーム体制を強化しよう!

産業保健体制の仕組み化は、属人化を防ぎ、効率的で質の高い業務運営を実現するために必要不可欠な取り組みです。

- 業務マニュアルを整備して、どの産業保健師でもある程度一般的な対応ができるようにする。

- 業務を可視化し、全体像をチームで共有する。

- ナレッジ共有の仕組みを作り、知識をチーム全体で活用する。

- チーム内で業務を分担し、サポート体制を強化する。

- 定期的に業務を見直し、改善を行っていく。

これらのポイントを押さえることで、より良い産業保健体制を構築し、持続的に従業員の健康支援を行うことに貢献できます!

「仕組み化」に悩む産業保健師の皆さんはまずは一つずつ試してみてください!

もしお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントを得られるかもしれません。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

コメント