自信を持って導く!認知行動療法でメンタル不調者の変化を引き出す面談のテクニック

みなさん、こんにちは!産業保健師のなのんです!

産業保健師である私たちは職場の健康を守る大切な役割を担っています。

でも、メンタル不調の従業員にどう対応したら良いか迷うこともありますよね。

特に、経験の浅い産業保健師の皆さんにとって、メンタルヘルスに関わる機会が増えてきたとき、どうやってうまくアプローチすればいいのか、戸惑うこともありますよね。

本記事では、認知行動療法(CBT)という心理療法のテクニックを活用し、メンタル不調者への効果的なアプローチ方法をお伝えしたいと思います。特に、経験の浅い産業保健師の皆さんが実際の業務で活用できる具体的な技法と、実践的なアドバイスをお届けしますね!

認知行動療法(CBT)とは

認知行動療法(CBT)とは、認知と行動についての科学です!

認知行動療法(CBT)は、思考(認知)と行動の相互作用に焦点を当て、クライアントが抱える問題の解決を目指す心理療法。特に、習慣として繰り返させる不適切な反応(ネガティブな思考や感情や行動、体の反応)を分析し、それを現実的で前向きなものに修正する手法です。CBTは、メンタル不調の改善に非常に有効であり、産業保健師の現場でも活用することが可能です。

なのん

なのん認知行動療法では、心の不調を「行動と認知の問題」として捉え、

相談者の性格特性ではなく、「習慣として繰り返させる行動」を

改善のターゲットをしています!

産業保健師流!認知行動療法の面接テクニックの活用

認知行動療法の面接技術を使って、メンタル不調者への保健師面談を実践する方法を見ていきましょう。

今回は、こちらの2つの面接技術をご紹介します!

私自身、メンタル不調者への対応の実践で身につけていたものでしたが、認知行動療法の面接技術を学び、実践を体系的に整理することができました!

その中でも私が実際にやっている技術をご紹介します!

心を開いてもらう!保健師面談で関係性を構築する面接技術

産業保健師として、従業員との信頼関係を築くことは、メンタルヘルスのサポートにおいて非常に重要です。特に、メンタル不調を抱えている従業員との面談では、その関係性が解決の糸口になります!!

- 聴く態度

- 言語的コミュニケーション

聴く態度:目線・体勢・声の調子に気を配る

まず、保健師面談の際に最も大切なのは、産業保健師の「聴く態度」です。従業員が自分の気持ちを話しやすくするためには、話していることに対して積極的に関心を示し、理解しようとする姿勢が必要です。

視線の合わせ方

目線を合わせることで、「あなたの話をしっかり聴いているよ」と伝えることができます。無理にじっと見つめる必要はないのですが、適度に目を合わせることが大切です。

産業保健師さんは、適度に目線を合わせるためにも

手元を見ずに面談記録をPCに入力できるように

タッチタイピングをマスターしましょう!

身体言語

穏やかな表情やリラックスした姿勢を保つことで、従業員は安心して自分の思いを話すことができます。肩の力を抜き、柔らかな表情を心がけましょう。

案外、わかっているようでここが難しい時があるんです!

例えば、産業保健師が体調が悪かったり、ストレスを感じる出来事があったりすると、聴く態度が疎かになって、それが相談者に伝わってしまうことも、、

そのため、産業保健師の心と体の体調管理は必須!!

声の調子

声の大きさや速さを相手に合わせて調整することが大切です。焦らず、落ち着いたペースで話すことで、相手がリラックスしやすくなります。

保健師面談に慣れないうちは、緊張してやや早口になりがち!

保健師面談の準備をしっかり行ったり、保健師面談の練習を

行なって自信を持って臨めるようにしましょう!

言語的コミュニケーション:質問・反応・言い換え

保健師面談中、従業員が自分の感情や思いをしっかり話せるように、質問や言葉の使い方を工夫しましょう。

質問の仕方

閉ざされた質問と開かれた質問を活用しましょう!

開かれた質問: 一言では答えられない質問(例:「最近、どんなことで悩んでいますか?」)

閉ざされた質問: はい、いいえで答えられる質問(例:「今日は具合が悪いですか?」)

ポイント: 開かれた質問を使うことで、従業員が自由に話しやすくなります。逆に、閉ざされた質問は情報を簡潔に得るために使いましょう。

例えば、どんな風になのんさんは行なっていますか?

私の場合、例えば

今の体調は、通常の時を100点とすると、今は何点ですか?(閉ざされた質問)をして、その点数の理由はなんですか?(開かれた質問)をしています!

はげまし

相手が話を続けやすくするためのサインとなる応答です。

ポイント: 従業員が話しやすいように、頷いたり「そうなんですね」「それは大変でしたね」といった言葉でサポートしましょう。このような応答をすることで、従業員は自分の気持ちを話しやすくなります。

言い換え

相手が話したことを保健師なりの言葉で表現する応答です。

ポイント: 従業員が話したことを保健師なりの言葉で表現し返すことで、理解を深めることができます(例:「それは、仕事のプレッシャーが大きくて辛いということですね?」)。言い換えを使うことで、相手の気持ちを再確認し、理解していることを伝えることができます。

言い換え、、難しそう。。

言い換えたことが間違っていたら、相談者様は不快に思うんでしょうか?

そんなことないですよ〜

私は、よくこの言い換えの技術を使っていますが、

間違っている場合は、相談者さんが訂正してくださいますし

訂正することによって相談者さんの思考の整理にもなるんです!

要約

比較的長い話題を要約して伝え返す応答です。

ポイント: 従業員が長く話した内容を簡潔に要約することで、話を整理し、共通の理解を得ることができます(例:「つまり、あなたはこの問題に関して不安を感じているのですね」)。

感情の反映技法

相手の感情を汲み取り(推測し)言葉で伝え返す応答

ポイント: 従業員の感情を汲み取って、言葉で伝え返すことで、相手が自分の感情を理解してもらえたと感じることができます(例:「それは、かなり不安でストレスを感じているようですね?」)。感情に寄り添うことで、より深い関係を築くことができます。

技術は磨けば、実践でき、より良い関係性を築くことができます!

まずは、関係性の構築の技術を身につけていきましょう!

言語的コミュニケーションの幅を増やすために、以下の書籍もおすすめ!

行動変容を促す!保健師のための動機づけ面接技術

動機づけ面接技術は、特に「行動変容」のサポートに効果的であり、従業員が自分の意志で変化を選び取る手助けをします。従業員が抱える課題に向き合い、共に前進できるような関わり方を実践することで、より良いメンタルヘルスのサポートが可能になります。

- 保健師の心構え

- 心構えの基盤!!保健師の関わり方4選

- 面接のプロセス

産業保健師としては、従業員が自分の健康や行動に対して積極的に関わり、改善に向けた一歩を踏み出せるよう手助けをする技術として活用していきましょう!

保健師の心構え

動機づけ面接を効果的に行うためには、保健師自身の心構えが非常に重要です。以下の4つの基本的な心構えを持って面接に臨みましょう。

受容

相談者の現状や気持ちを否定せず、受け入れましょう。従業員が自分の感情や状態を表現できるような、安心感のある空間を提供することが大切です。

「今は辛いかもしれませんが、一緒に考えていきましょう」という姿勢を示すことで、信頼関係を築くことができます。

※一緒に考えていきますが、解決の主体は本人ですので、

本人にどうすれば良くなるのかを考えさせるように持っていくことも

大事です!解決の主体が保健師にならないこと!

協同

相談者と共に問題解決に向けて歩むことが基本です。上から目線でなく、対等な立場で共に考え、進めていきます。

相談者の中には保健師が解決してくれると無意識に思っている方

もいます。本人が解決すべき問題であることを自覚させるとともに

保健師は解決のためのアドバイスを行い、サポートしていくという

スタンスを取るようにしましょう!

思いやり

相談者の気持ちを理解し、共感することで、従業員が自分の感情を自由に話しやすくなります。

思いやりの言葉を掛けることで、安心感を与えることができますが、

思いやることをゴールにしないこと!

思いやりや共感だけでは、行動変容にはつながらないことを

覚えておきましょう!

喚起

従業員にとって、変化への意欲を喚起することが求められます。自分自身の意志で変化を選び取れるように導きます。

「能力が低いから成果が出ないのではなく、睡眠が十分に取れていないから、パフォーマンスが発揮できないのではないでしょうか?睡眠を改善するために、心療内科を一度受診されてみてはいかがでしょうか」など従業員が自分で自分を責めずに行動を変えられるようサポート。

心構えの基盤!!保健師の関わり方4選

相談者に対して、どのような関わり方で進んでいくべきかを意識的に取り組みましょう。

<共感を表す>

相談者の気持ちに共感し、その感情を理解していることを伝えることが大切です。

「それは大変でしたね」「〜はしんどいと感じたのですね」といった相手の感情や気持ちを言葉に出して伝えることで、相手の気持ちに寄り添い、安心感を与えます。

<矛盾を拡大する>

従業員が自分の行動と目標に矛盾を感じている場合、そのギャップに気づかせることで、変化への動機を高めます。

「復職面談でおっしゃられていた再発防止策を行なっていない理由はありますか?どんな方法なら、再発を防げると思いますか?」っと相手の気づきを与えることで、背中を押します。

<抵抗とともに進む>

変化に対して抵抗があるのは自然なこと!抵抗を無理に排除せず、その感情を受け入れながら進めていきます。

「そのように感じるのは当然のことです。それでも少しずつ

焦らず、進めていきましょう」といった姿勢を見せることで、

抵抗を乗り越えやすくなります。

<自己効力感を支える>

従業員が自分自身に対して「できる!」という自信を持つことが大切です。そのために、成功体験を重ねるサポートをします。

小さな成功でも「素晴らしいですね、よくやりました!」と認めることで、自己効力感を高めます。

メンタル不調者の場合、仕事以外での「できた」を積み重ねることが大事です!

動機づけ面接のプロセス

動機づけ面接には、いくつかの重要なステップがあります。それぞれを意識的に行うことで、従業員の変化に対する意欲を引き出せます。

最初に従業員との信頼関係を築くことが必要です。共に協力し合う姿勢を見せましょう。

従業員が自分の進みたい方向を一緒に模索し、ゴールを共有します。

従業員が自分の動機を引き出すように関わり、変化への意欲を高めます。

変化のターゲット(繰り返される思考や感情、行動など)を設定し、実際にどのように変化を進めていくのか、具体的な計画を立てます。

このプロセスを意識することで、保健師面談の質が向上し

一回の保健師面談で相手の行動変容を促すことも可能に!

やったらアウト!NGの面接技術

NGの面接技術として、特に注意すべきポイントをご紹介します。

これを理解し、避けることができれば、より効果的な面接ができ、従業員との関係も深まるはずです。実践的なアドバイスを交えてお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください!

- NG面接技術①: 一方的な指摘やアドバイス

- NG面接技術②: 変化を急かす

- NG面接技術③: 「良くなりたい」という思いを強調しすぎる

NG面接技術①: 一方的な指摘やアドバイス

従業員の健康を改善するために日々頑張っていますが、その気持ちが強すぎるあまり、相手に対してアドバイスや指摘を過度に行ってしまうことがあります。

NG面接技術②: 変化を急かす

できるだけ早く従業員に健康的な行動を取ってもらいたいと思っていますが、その気持ちが強すぎると、変化を急かすことになってしまいます。

NG面接技術③: 「良くしたい」という思いが強すぎる

「良くしてあげたい」という気持ちがあることは素晴らしいことですが、それを強調しすぎるのもNGです。特に、従業員がプレッシャーを感じてしまい、その思いが逆にストレスや抵抗を生むことがあります。

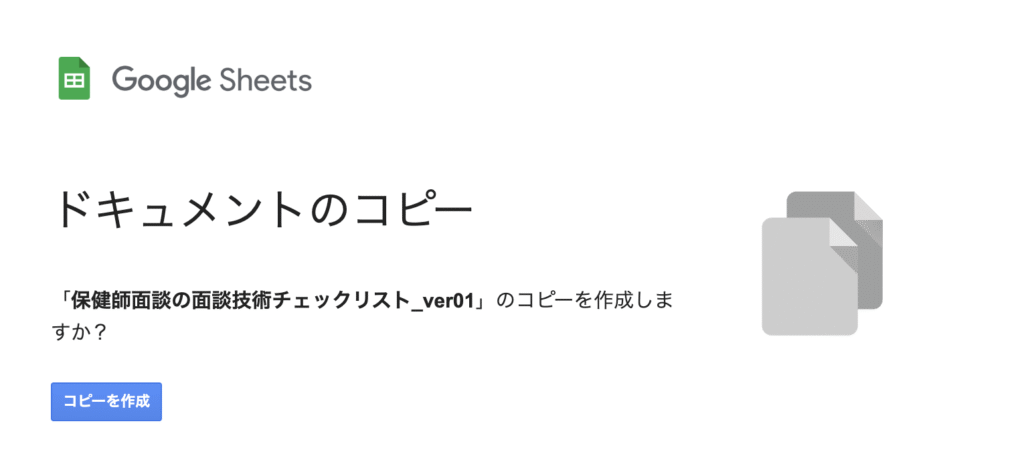

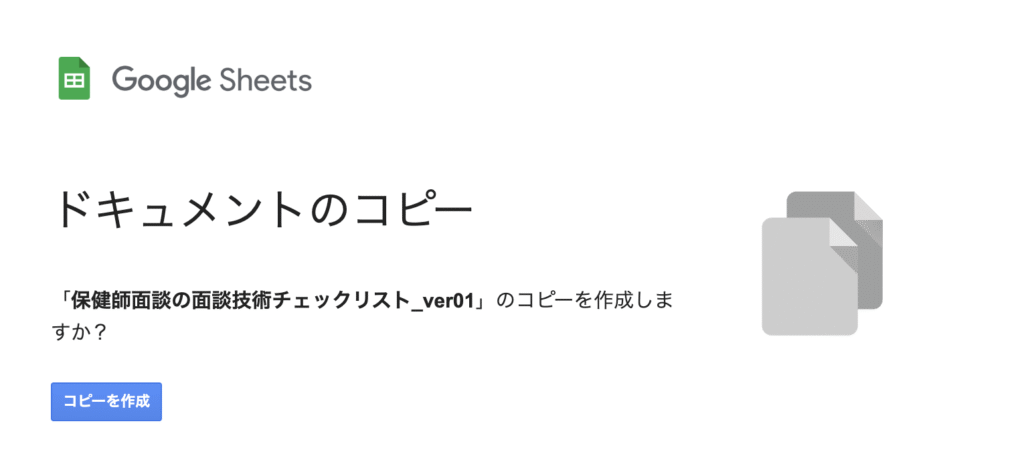

保健師面談の技術チェックリストの活用

産業保健師が従業員との面談後に、自分の面接技術を振り返り、改善するために活用することを目的に、保健師面談の技術チェックリストを作成いたしました!

- 面談の振り返り:面談後に、自分がどの技術をどのように活用したかを振り返り、次回に活かすことができる

- 一貫性のあるアプローチの確保: 面談の技術が一貫して適用されるようになり、従業員との信頼関係が強化

- 改善点の発見: 振り返りを通じて、改善が必要な部分を明確にし、次回の面談に向けて自己成長が促進

このチェックリストを使いながら、自分の面談の技術を意識し、日々の業務で従業員により良いサポートを提供できるようになっていきましょう!

まとめ

関係性を築くための面接技術と動機づけ面接技術は、従業員がメンタル不調を乗り越え、健康を取り戻すためにとても大切です。焦らず、従業員のペースに合わせてサポートをしながら、信頼関係を深めていくことが鍵です。

今回ご紹介した技術を実践し、より効果的なサポートをしていきましょう!

焦らず、無理せず、技術を習得していきましょう!

最後に ― 一緒に学び、実践しよう!

ご覧いただきありがとうございました!

産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。

- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討

- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大

産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

コメント