【保存版】数字で語る産業保健へ!産業保健師向け「健診分析の基本」

こんにちは!産業保健師のなのんです!

自社の健診データから“傾向”や“原因”をつかみ、対策につなげたい、人事からも傾向把握と対策を求められている——でも「どこから手を付ければいいのか分からない」という声をよく聞きます。

産業保健師のみなさん、健診分析について、こんなお悩みはありませんか?

産業保健師4年目

産業保健師4年目どう分析したらいいか分からず、健診分析は毎年塩漬け。

健診結果が紙データだったり、フォーマットがバラバラで、何から手をつければいいか分からないです。

何を出せば(指標・グラフ)良いのかわかっておらず、分析はしてみたのですが、分析して終わりになってしまっています。

現場あるあるのお悩みで、私も最初はハードルを感じたり、分析して満足していた時期もありました。まずは、全部を完璧に整えなくて大丈夫!

本記事では、“健診分析の基本”を、はじめての方でも迷わず着手できるように徹底解説しています。

「何から・どうやって・どこまで」を具体化し、分析だけで終わらせず“施策と成果”に必ずつなげていきましょう。

- 健診分析を行うメリットを理解した上で、健診分析に着手できる

- 健診分析フローの8ステップを知り、実務で迷わず進めることができる

- 健康KPIを作成し、経営・現場を動かす“根拠資料”をつくる一歩を踏み出すことができる。

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

健診分析とは

健診分析とは、健診データを“個人・部門・全社”の3階層で整理し、リスク(現状)→原因仮説→対策→評価の筋道をセットで設計することをいいます。

次に、産業保健師が健診分析を行う主な目的と健診分析を行うメリットを一緒に見ていきましょう!

健診分析の目的

健診分析の目的は、従業員や集団の健康課題を抽出し、指標にし、効果的な対策や今後の検討につなげること。

一言で言うと、「“抽出→指標化→対策→評価”を一本の線にする」ことです。

- 健康課題のうちの重点リスクの可視化

- 施策の成果と改善点を評価

- 健康KPIの設定(目標→実行→評価)

- 経営・現場を動かす“根拠資料”をつくる

健診分析を行うメリット

健診分析を行うメリットは、健康課題の「見える化」から業務効率化、コスト削減までたくさんのメリットがあります。

健診データを整理・分析すると、個人・部署/拠点・会社ごとの傾向が見えてきます。明確化することで、作業や作業環境における健康リスク・生活習慣病や潜在的なリスクを早めに見つけて、早めに手を打つための施策を講じることにつながります。

毎年の結果を比べることで、血圧や血糖、生活習慣などの変化から取り組みの効果を確かめられます。

“どの施策が効いたか”が分かるので、次にやることを決めやすくなります。

健診分析のゴールは“全部に同じ力をかける”ことではなく、介入の的をしぼること。ハイリスク層・リスク予備軍・未受診者などにセグメントして、必要な人に、必要な支援を、最短ルートで届けると、少ない工数・少人数でも効果を出せます。

健診分析は、産業保健の活動を数字で語れる材料に変えてくれます。現状→ギャップ→打ち手→見込み効果を1枚で示せば、意思決定が早まり、予算化や社内巻き込みが進みます。

健診分析は、早期発見 → 効果検証 → 実行の流れをつくる土台です。

ムダを減らし、健康意識と生産性を高め、会社と働く人の両方にやさしい仕組みを育てます。

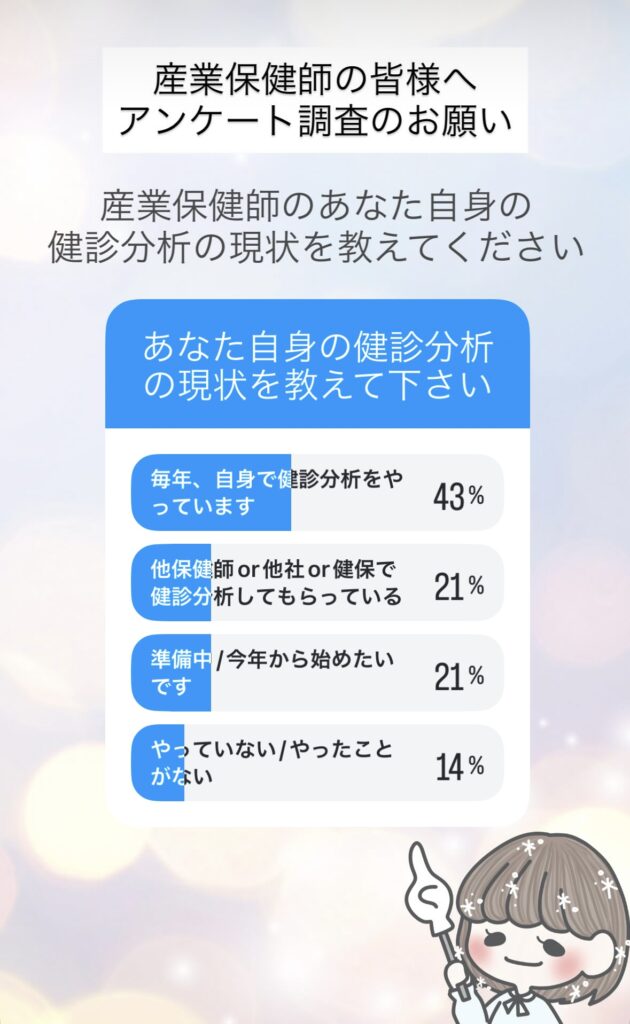

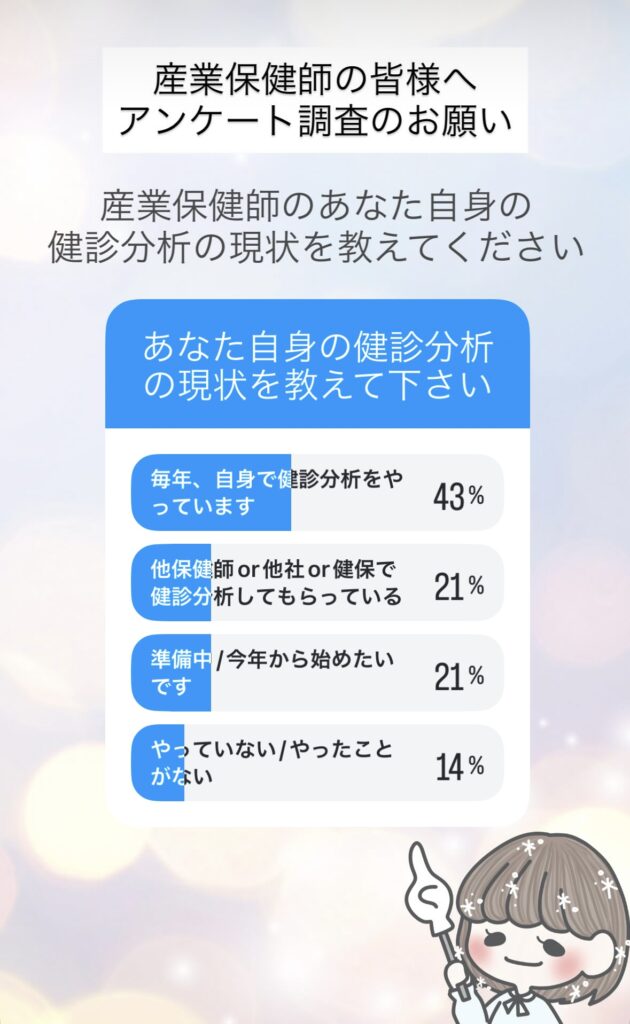

現役産業保健師さんの健診分析状況アンケート結果

現役産業保健さんへ「健診分析」の実施状況をアンケート調査しました。

- 43%が「毎年、自身で健診分析を行なっている」と回答。

- 準備中層(21%)+未着手層(14%)は、データ分析を行うボトルネックがあることが伺える。

準備中層(21%)+未着手層(14%)は、データ分析を行うための、時間の確保やフォーマットの整備からまずはスタートしてみましょう!

健診分析の具体的ステップ

では、健診分析をどんな順番で進めれば迷わないのか。具体的なステップを見ていきましょう!

以下、8つのステップでシンプルにまとめました。

まずは“土台づくり”。ここで整えるほど、あとがラクになります。目的(なぜ健診分析したい・健診分析をして何を達成したいか)を言語化し、今年の会社方針(健康目標/安全衛生計画/健康支援部門のビジョン・KGI/KPI)と紐づけます。

- 持っているデータの棚卸し

- 従業員データ:年度/事業所/雇用区分/年齢・性別健診データ:

- 定期健診・人間ドック 等

- フォーマットの集約

産業保健の現場では、健診機関ごとに納品形式(Excel/CSV/PDF、列名・単位・判定表記)がバラバラ。まずは、「健診マスター表(1シート)」に統一&集約し、電子データを年度ごとに「一枚の健診マスター表」にする運用にします(列名・単位を固定し、日付・数値の表記も統一)。

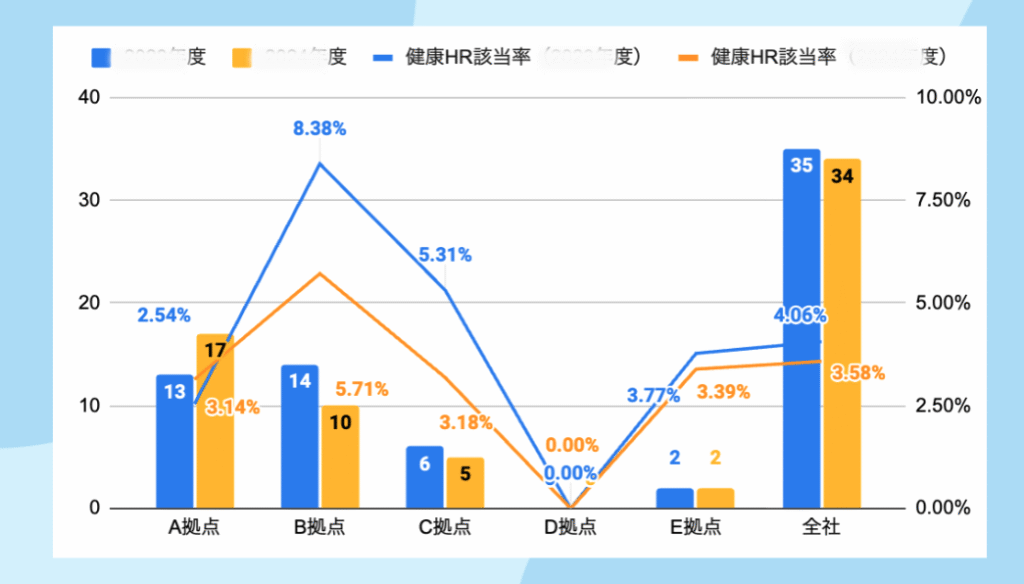

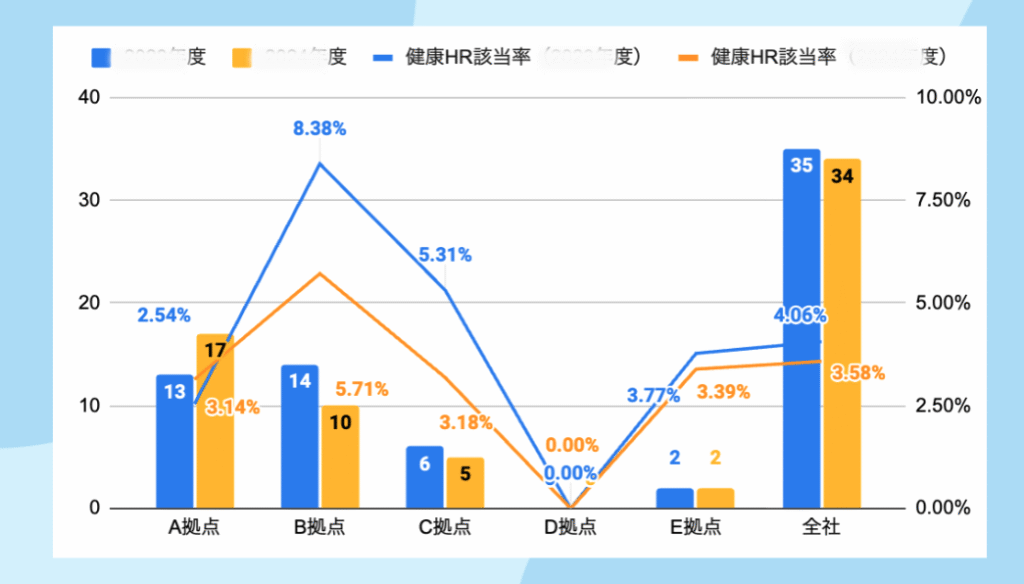

- 基本指標(前年比較):受診率/再検査受診率/有所見率

- クロス集計:基本指標×拠点、基本指標×部署などを確認(上位・下位を把握)

全部に均等に力はかけないことを前提に上位3テーマに集中するための、候補を特定します。

- 候補例:高血圧、脂質異常、肥満(BMI≥25)、血糖、肝機能、喫煙

- 優先度スコア:“人数×重症度×放置リスク×対策のやりやすさ”で特定する

“なぜそうなっているのか”の仮説を現場感や自社の他のデータなどで置き、打ち手の精度を上げます。

- 現場情報:面談での声、日頃の産業保健活動で見えた課題、現場担当者の声など

- 要因突合:生活習慣(食事・運動・飲酒・喫煙・睡眠)× 勤務要因(残業・交代制・出張など)

- 職種特性:営業/製造/開発/コールセンターなどの働き方の違い

目標があいまいだと現場は動きません。“誰が・いつまでに・どれだけ”を明確に設定していきましょう!

- 結果KPI:該当率、受診率、再検受診率 など

- 先行KPI:面談実施率、参加率、受診フォロー完了率 など

- 運用:月次で進捗レビュー→阻害要因を取り除く

“いま効くこと”と“習慣を変えること”を分けて健康施策を短期と中期以上で設計していく。

- 短期:未受検・再検査フォロー、個別面談、予備軍フォローなど

- 中期:部門別など健康講座、健康セミナー、食環境改善(社食/売店/自販機)、健診前チャレンジなど

やって終わりにしないためPDCAを回す。毎年(あるいは四半期)の数値を比べ、取り組みの効き目を確認し、うまくいった施策は継続、伸び悩みは原因分析を行い、辞めるor施策内容を変更。

- 月次:進捗(KPI)レビュー、阻害要因の除去

- 期末:健康KGI(該当者率、受診率)評価→次期計画へ

- 可視化:

- “部門別の該当率上位/改善率上位ランキングTop5”

- “該当者の生活習慣プロフィール”のレーダーチャート

- “前年→今年”の差グラフ

数字で語れる1~3枚(現状→ギャップ→打ち手→費用→見込み効果)を用意。意思決定が早まり、予算化・社内合意が円滑に進みます。

- 現状(主要指標・前年比)

- ギャップ(目標との差・部門間のばらつき)

- 打ち手(層別の具体策・担当・期限)

- KPI(今期の達成指標)

- 費用(概算)

- 見込み効果(欠勤・医療費抑制、生産性向上 など)

分析する主な項目(見れば迷わない“最低限セット”)

- 受診率/就業制限該当率/健康ハイリスク者該当率/再検査受診率/有所見率

- 高血圧・脂質・血糖・肝機能・貧血・肥満(BMI)・喫煙の該当割合

- 面談実施率/健康ハイリスク者改善率

- 年度推移、年代/性別、部門/職種/職位、拠点(本社・工場・支店)、雇用区分

- 長時間労働者、交代勤務者 など

Q&A よくある質問

産業保健師がよく悩みがちな健診分析の疑問や悩みについて、なのんだったらどう考えるのかを回答いたします。

- 受け取る健診データが紙・PDF・Excelとバラバラ。統合作業だけで疲れます。

-

納品形式の統一を依頼:会社指定のExcel(または最大拠点のフォーマット)での納品可否を健診機関に相談。難しい場合は機関の見直しも選択肢。

- 自由受診を抑制:指定機関以外の紙提出を極力減らし、入力作業を発生させない運用へ。

- 最低限マスターを作成:法律必須+自社で使う項目に絞った共通列(ID/受診日/血圧/脂質/血糖/BMI/判定…)を定義。

- 入力はアウトソーシング。保健師で入力作業をしなければならない場合は、“必要最小限”+ダブルチェック:まずは必須項目のみ。2名で相互確認し、誤入力を早期防止。

- (可能なら)健康管理システムを活用する:健康管理システムを導入している場合は、システム会社に複数フォーマットの取り込み(列名・単位・判定のマッピング)対応を依頼し、**自社のマスター列に合わせた標準出力(Excel/CSV)**を用意してもらいましょう。以後は、システムからExcelをワンクリックで出力 → マスター表に追記 → 分析の流れに統一できます。

- どの指標から見れば?

-

受診率→該当率(就業制限・産業医対応・健康ハイリスク・二次検査・特定保健指導など)→再検査受診率→面談実施率の順に。“入り口〜出口”の流れでボトルネックを特定。

- 統計は苦手。高度な分析は必要?

-

不要です。まずは、前年比の差分と部門間の相対比較だけで十分“意思決定材料”になります。クロス分析など高度な分析は、会社の要望・工数・優先度を見てからで十分。

- 分析結果を報告しても現場が動きません。

-

現場が動かないのは、次のアクションが不明、自分ごと化していないからです。“次に何をするか”が一目で分かる形にし、小さく始めて達成感を積みあげるのがコツ。

- 時間が足りません。

-

優先順位×テンプレ化×自動化で、“作業”を最小化して“判断”に時間を回すようにしましょう。

- 上位3つの健康課題に集中(全部やらない)。

- テンプレ運用:案内文・面談記録・進捗シートを共通化して属人化を防止。

- 固定枠をカレンダーに確保(“健診レポート更新”)。

- やらないことリストを明文化(効果の薄い集計や重複作業を停止)。

\業務効率化や属人化対策を防ぐ産業保健体制づくりはこちらをチェック/

産保ゆめUPスクール

先輩ゼロでも大丈夫♪属人化の沼から脱出!産業保健師が今すぐ始める体制づくりの教科書 | 産保ゆめUPスクー… こんにちは!産業保健師のなのんです! 産業保健師はひとり職場が5割以上!職場に産業保健師の同僚がいないことがほとんどで、産業保健師として働く中で、気付かぬうちに…

先輩ゼロでも大丈夫♪属人化の沼から脱出!産業保健師が今すぐ始める体制づくりの教科書 | 産保ゆめUPスクー… こんにちは!産業保健師のなのんです! 産業保健師はひとり職場が5割以上!職場に産業保健師の同僚がいないことがほとんどで、産業保健師として働く中で、気付かぬうちに… - 健診を実施する病院を限定することで認識はあっていますか?

-

病院を限定するのではなく、基本的に「指定の健診機関に統一していく」という運用になります。

ここでいう健診機関は、健康診断事業を行っている会社や健診センター、病院・クリニックなどを指します。指定の健診機関が連携している病院やクリニックでは、統一フォーマットで納品できることが多いため、従業員数の多い事業所や拠点の健診機関に相談のうえ、他拠点は巡回健診ができるかどうかも含めて検討していきましょう。 - データ統合のための、自由受診の極力禁止、詳しくお伺いしたいです!

-

ここでいう「自由受診の極力禁止」とは、従業員が会社指定以外の健診機関で受診することを減らしていく運用を指します。従業員は、必ずしも会社の指定する健診機関で定期健康診断を受けなければならないわけではなく、労働者には「医師選択の自由」があります。いっぽうで自由受診が多いと次の課題が生じます。

- データ統合・管理が煩雑:紙やPDF、バラバラの様式で提出され、入力・照合の工数が増える

- 再受診が発生しやすい:法定項目の不足や会社指定期間外の受診で、やり直しが必要になることがある

- 分析の精度が下がる:フォーマットが揃わず、健診分析→施策設計までの一貫性が崩れる

- 施策の方向性がブレる:全社の傾向が把握しづらく、優先順位付けや施策評価が難しくなる

指定健診機関での受診を基本ルールとして段階的に浸透させ、最終的には会社の指定する健診機関で受診することが当たり前の文化を形成していきましょう!

以下のステップで焦らずゆっくり運用を固めていと良いと思います。

STEPステップ1:お願いベースで周知「会社指定の健診機関で受けていただくと、結果の管理がスムーズになり、皆さんのフォローも確実に行えます」と従業員に説明し、まずは協力を促す。

STEPステップ2:浸透を図る年次ごとに自由受診者の割合を減らしていく。人事・管理監督者にも「指定健診機関で受けてもらうことが基本」という意識を持ってもらう。

STEPステップ3:例外運用を明示転勤直後や居住地の関係でやむを得ない場合は例外的に認める。ただし、その場合は「最低限の必須項目」が網羅されていることを確認し、網羅できていない健診結果は再度受診してもらうことを同意いただいた上で、認める。

- 健診分析をまとめても、その後どう活かせばいいのか分かりません…。

-

まずは、以下のどれかに活用していきましょう!

- 健康だよりに入れる:健診分析で見えた傾向(例:血圧・脂質・喫煙など)を、健康だよりの特集テーマに反映!

- 健康施策の企画の説明資料に入れる:健診分析データは施策提案の“説得材料”になります。

- 保健師の活動報告・成果報告・今後の支援計画に入れる:年度末や期中報告では、健診分析の数値を「成果」として見せましょう。

まとめ

健診分析は課題の可視化から始まり、KPI設計 → 施策実行 → 効果検証までをつなぐ仕組み。“上位3テーマに集中”と“数字で語る”が、現場や経営を動かす近道です。まずは、健診分析にチャレンジし、今年の重点テーマとKPIを決めるところから始めましょう。

最後に ― 一緒に学び、実践しよう!

ご覧いただきありがとうございました!

産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。

- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討

- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大

産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

付録:もっと効率的に健診分析を!ChatGPTを活用した健診分析の進め方

ここまで見てきた方は、もっと効率的に簡単に健診データの“傾向”や“原因”をつかんで、現場の対策につなげたい——と感じた一方で、めんどくささによって、最初の一歩がつまずきがちです。

ここからは、個人情報を守りながら ChatGPT を活用して健診分析を前に進める方法を、すぐ使えるプロンプト付きでまとめました。

「どこから手を付ける?」「何を見ればいい?」という迷いを、型(フォーマット)と言葉合わせで解消していきます。

コメント