心の健康も守れる職場へ!産業保健師が実践する休職者分析

私が行った休職者分析のやり方や休職者分析を行うに至るまでの経緯、休職者分析の目的、休職者分析の結果や結果の見せ方などのシェアしますね。

本記事で使用しているデータは、実際のデータを基にしつつも、特定の企業や従業員が識別されないように、業界の傾向に基づいて加工や修正を大幅に加えたものです。特定の個人や企業が識別されることはありません。

なのん

なのん先輩産業保健師がどんな風に休職者分析を行なっているのかを知り、参考にできる点を取り入れていきましょう!

休職者分析を行うに至るまでの経緯

休職者分析を提案した私が、反応ゼロだった話。そして今……

産業保健師としてある企業で活動を始めて2か月目のこと。

正直、私は驚きました。思っていた以上にメンタル不調で悩む従業員が多い職場だったからです。

「なぜこんなに多いのだろう?」

「もしかして、ある時期や特定の条件で不調が起きやすいのでは?」

そう考えた私は、休職者分析の必要性を強く感じました。分析によって、休職者が発生しやすい時期や特徴をつかめば、予防策につなげられるかもしれない――そんな期待を抱きました。

期待とは裏腹に……反応ゼロ

分析結果をまとめ、3か月目に初めてその成果を報告しました。

しかし、結果は想像以上に静か。

「ああ、そうなんだ、面白いですね〜」くらいの反応しかもらえませんでした。

そんなもんだよね〜っと思いつつ、次の機会を虎視眈々と狙っていました。

流れが変わった瞬間

そんな中、上司が交代し、新たな体制となりました。

すると、「この分析をもっと活用していこう」という流れが生まれたのです。

ここからがスタート。休職者分析を軸に、より効果的な支援策を考える道筋ができました。

頭出しができたことの意味

これまでの経験上、小出しに問題提起して出していくこと自体に大きな意味があると感じています。

「休職者分析が必要だ」という気づきを持ってもらうこと、それが後々の流れをつくるスモールステップがとても大事です。

休職者分析は、すぐに大きな反応を生まなくても、いずれ職場改善の土台になることがあります。

私自身もそれを常に実感しています。

上司が誰になるかによって関心ごとは変わってくる!準備を怠らず、提案するタイミングを逃さないことが大事

重要ポイント

休職者分析の重要なポイントは、「休職者分析の目的を明確にすること」です。

目的を明確にすることで、休職者の何を分析すれば良いのか、方向性を明確にして上で休職者分析を行うことが必須!

ぶっちゃけ、休職者分析は時間も労力もかかります!目的を明確にしないまま進めると時間をかけて分析した結果を結局役立てることができず、時間の無駄になってしまいます。

休職率、休職者発生率、メンタル退職率、休職事由、入社後の休職時期、再休職率、職種別の傾向、上司ごとの休職者発生状況などを分析した結果をどう活用するのかが大事です。

私は、この分析がセルフケア介入のタイミングを決定するのに役立つと思っています。また、上司や部署ごとの分析がマネジメントの問題を特定するのにも有用です。

休職者分析を行うメリット

産業保健師として休職者分析を行うことは、組織や従業員に対して多くのメリットがあります。

原因の特定と予防策の立案

休職者の原因を分析することで、どの部署や業務に負荷がかかっているかを把握できます。たとえば「特定のプロジェクトに関わる社員がメンタル不調を抱えやすい」といった傾向が見つかることもあります。この情報を基に、業務改善やサポート体制の強化が可能です。

早期介入による離職防止

休職に至るまでの兆候を分析することで、早期に対策を打てるようになります。たとえば「入社して1年目の社員はメンタル発生が多い」という結果が得られれば、早い段階で人事や採用と連携し、支援の提供が可能です。

職場環境改善のヒント

分析を通じて、業務負荷やコミュニケーションの問題が浮き彫りになることがあります。たとえば「管理者からのフィードバックが不足している」「リモートワークで孤立感が強まる」などの課題が見えれば、これらを解決するための施策を提案できます。

組織全体の生産性向上

休職者が減ることで、他の社員に対する業務負担が軽減され、結果的に組織全体の生産性向上につながります。また、メンタルヘルスの改善は社員のエンゲージメント向上にも寄与します。

企業イメージの向上

休職者の分析結果に基づいて職場環境を改善し、社員の健康を大切にする姿勢を示すことで、働きやすい職場としての企業イメージが強化されます。これにより、優秀な人材の採用や定着にもつながります。

休職者分析はメリットだらけなのですが、最大のデメリットは労力がとてもかかるという点です。

産業保健師が抱える休職者分析の壁

休職者分析は職場改善やメンタルヘルス対策に大きな価値をもたらしますが、一方で以下のような産業保健師への負荷もあります。

データベース作成の負担が大きい

休職者データベースが存在しない場合、ゼロから作成する必要があります。過去の診断書や人事記録を遡り、休職開始時期や復職日を調べるだけでも膨大な時間と労力がかかります。

過去数年分のデータ洗い出しの手間

過去数年にわたる休職者情報を正確に把握するため、何百人分のデータを手作業で洗い出す必要が生じることもあります。データの不整合があれば確認作業も必要です。

1人職場の産業保健師には大きな負担

産業保健師が1人で勤務するケースは少なくありません。そうした場合、データ収集から整理、分析までの作業をすべて1人で行う必要があるため、負担が非常に大きくなります。

他業務との両立が難しい

通常業務(健康相談、面談、書類作成、衛生管理など)に加えて休職者分析を行うため、分析作業に割ける時間が限られます。結果として作業期間が長期化することもあります。

休職者分析の現実的な負担を把握し、休職者分析が必要な場合は企業や管理職に業務サポートの重要性を伝えるのも効果的ですね。

複数名産業保健師がいる職場は、1年単位でプロジェクトとして産業保健師間で手分けして入力作業を分担することがおすすめ。

休職者分析のステップ

勉強会では、以下のステップをご紹介しました。

①休職者分析のデータベースを作成する

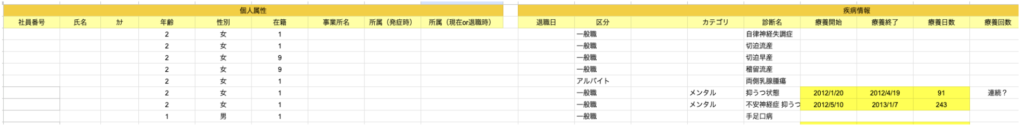

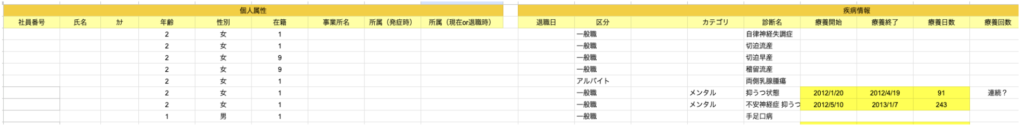

休職者分析の基盤となるデータベースを作成します。

このステップでは、以下の情報を整理・収集し、分析に活用できる形式でデータベース化します。

※健康管理システムを使用してデータベース化する方法もありますが、従業員数4,000人以下の場合はExcelやスプシでデータベース化し集計する方が、案外効率的です!

- 基本情報

- 氏名、年齢、性別、入社年次、職種、部署

- 休職に関する情報

- 休職開始日、休職期間、復職日、再休職の有無

- 業務に関する情報

- 勤務時間、残業時間、業務内容、業績評価

- ストレス要因

- 業務負荷、職場環境(人間関係、ハラスメントの有無)、プライベートの状況

- 健康データ

- 診断名

これらのデータを一元管理することで、休職者の傾向やリスク要因を効率的に分析できるようにします。

※これらのデータは傷病手当金担当者がまとめているケースもあるため、傷病手当金担当者へデータがあるか問い合わせすることがおすすめ。

②厚生労働省の資料を参考に、自社の業種における平均的な休職率・退職率を調べる

次に、厚生労働省や関連機関が公表している統計資料を参考に、自社の業界・業種における以下の平均値を把握します。

- 休職率(業界全体の平均休職率と比較)

- 退職率(メンタル不調を理由とする退職率も含む)

- 復職率(休職から復職に至った割合)

- 再休職率(復職後に再び休職した割合)

これにより、自社の休職者率が業界平均と比較して高いのか低いのかを評価できます。

また、自社特有の課題を明確にするための指標となります。

③自社の休職者データを収集・分析する

次に、自社の休職者データを詳細に分析します。この分析は、以下の観点で進めると効果的です。

コメント