【保存版】法令×現場で実務で使える!産業保健師の健康教育ロードマップ

こんにちは、産業保健師のなのんです。

みなさんは、健康教育・労働衛生教育に対して、こんな疑問やお悩みはありませんか?

産業保健師2年目

産業保健師2年目健康教育や研修を企画したいけど、最初の一歩がわからないです。

資料を作っているうちに、あれこれ詰め込みすぎて本筋がブレてしまったり、資料作成に時間がかかっています。

ひとり職場なので、誰からもフィードバックがなく手探りで進めています。

セミナーをやってもやりっぱなしになっています。

「健康教育って、そもそも何から手をつければいいの?」――健康教育に慣れていない産業保健師さんは、そんな迷い、ありますよね。健康教育・労働衛生教育のゴールは“知ってもらう”ではなく、“行動が変わること”。そのために相手の「心を動かす」設計が要になります。

今回は、「産業保健師の健康教育・労働衛生教育」をテーマに、健康教育・労働衛生教育の法律面・産業保健の観点からの基礎知識や現場で役立つ「健康教育・労働衛生教育の3つの設計(企画・提案・設計書)」をご紹介します。産業保健師が行う集団への教育に慣れていない方もベテランさんも、この記事を読み終える頃には、自分の役割がクリアになり、明日から動ける設計図が手元に残るはずです。

- 健康教育と労働衛生教育の目的や違い・各種位置付けを理解できる。

- 健康教育・労働衛生教育に関する産業保健師の4つの役割を理解して、教育に臨める。

- 成果につながる「3つの設計フレーム」で健康教育を組み立てることができる。

- 新卒から産業保健師歴約15年

- 産業保健師としての企業での活動実績

- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社

- オンライン健康セミナー 約10回/年

- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年

- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供

健康教育・労働衛生教育とは

産業保健師や産業医が、産業保健の現場で実施する教育(研修など)には、大きく「健康教育」と「労働衛生教育」の2種類があります。

- 労働衛生教育:安全衛生や安全(健康)配慮の対策を中心とした教育

- 健康教育:生活習慣や行動習慣の対策を中心とした教育

どちらも同じ“産業保健領域の教育”ですが、ねらいと成果の見方が少し違います。まずは両者の輪郭を押さえ、現場で迷わない設計に繋げましょう。

| 観点 | 労働衛生教育 | 健康教育 |

|---|---|---|

| 目的 | 作業や職場由来の危害・不調を防ぐ、安全配慮と法令遵守 | 生活習慣を整えて心身の健康を高める“行動変容” |

| 主な内容 | 安全手順、保護具、化学物質・腰痛予防・熱中症・VDT等の職場対策、ラインケアなど | メンタル、睡眠、運動、食事(必要に応じて飲酒・禁煙)、心のセルフケアなど |

| 対象 | 労働者全体+管理監督者+産業保健スタッフ等 | 主に従業員個人(階層別・属性別のテーマ設計が多い) |

| 根拠・位置づけ | 労働安全衛生法・規則に基づく継続的・計画的な措置 | 事業者の健康保持増進措置の一環として明記 |

| 成果の見方 | 労災・事故・ヒヤリハット・違反是正率など | 生活行動(睡眠・運動・食事・喫煙等)の変化、自己管理の実行率 |

- 目的が「安全配慮・作業起因のリスク低減」→労働衛生教育

- 目的が「生活習慣の改善・セルフケアの強化」→健康教育

企画段階でKPI(何がどう変われば成功か)を先に決めると、両者のブレが防げます。

実際の現場では、明確に分けられるわけではなく、重なり合っています。どちらもゴールは「安全・健康を保ち、仕事のパフォーマンスを上げる」。職場要因と生活要因を両輪で設計するのがコツです。同じテーマでも両輪で設計すると実効性が上がります(例:熱中症=現場ルール+塩分+水分補給・睡眠)

労働衛生教育は、産業保健活動のベースであり、「マイナスをゼロにする活動」、健康教育は「行動変容」を目指し、セルフケアを伸ばしていく「ゼロをプラスにする活動」のイメージです。

「健康教育・労働衛生教育」の位置付けを把握する

「法律・指針」・「産業保健」による位置付けを抑えつつ、現場ではどのような位置付けで健康教育・労働衛生教育を行うのかを把握していきましょう。

法律・指針における位置付け

健康教育や労働衛生教育は、以下の法律と指針に明記されています。

- 労働安全衛生法第59条「安全衛生教育」に関する事業者の義務(採用時・配置転換時 等)

- 1.事業者は、労働者を雇い入れときは、当該労働者に対し、厚生労働省令に定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない

- 2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する

- 3.事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

- 労働安全衛生法第69条(健康教育等)

- 1.事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

- 2.労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

- 労働安全衛生規則第14条7(産業医及び産業歯科医の職務等):健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

- 労働者の心の健康の保持増進のための指針〜メンタルヘルスケアの具体的進め方〜:メンタルヘルスケアを推進するための教育研修⚫労働者への教育研修 ⚫管理監督者への教育研修 ⚫事業場内産業保健スタッフ等への教育研修

産業保健での定義や位置付け

産業保健では、職場環境・作業・健康管理を体系的に進める「5管理」の枠組みがあり、そのうちのひとつに、「労働衛生教育(健康教育を含む)」が位置付けられています。労働衛生教育は、安全衛生教育に含まれ、安全教育と衛生教育があります。

労働衛生教育は、労働者の従事する作業が健康に与える影響や健康障害を防ぐための作業環境管理・作業管理・健康管理についての正しい理解が大切であり、この理解を深めることを目的として実施されます。労働衛生教育は、雇入時、作業内容変更時、危険有害業務に就かせる時などに必ず行う必要がありますが、このような場合だけでなく、あらゆる機会を活用して計画的・継続的に実施することが重要です。

会社における位置付け

企業によって位置付けや表現は異なりますが、健康教育・労働衛生教育は次の目的に結びつきます。

- 法令・コンプライアンス遵守(事故・違反の未然防止)

- 組織活性化・風通しの良い職場づくり(ラインケア、ハラスメント予防 等)

- 業績・パフォーマンス向上(欠勤・プレゼンティーイズムの低減)

- 健康経営の推進とブランド価値向上

- 働きがい・働き方改革の後押し

- キャリア支援・セルフマネジメント力の醸成

まず、研修やセミナーを会社のどの位置づけ(例:法令遵守・安全文化・健康経営・人材育成)で実施するのかを明確にすることが重要です。位置づけが曖昧なままだと、施策は単発で終わりがちで、管理職や役員には「既存の取り組みとどうつながるのか」が伝わりません。結果として「健康支援部門だけが勝手にやっている」と受け取られ、組織内で孤立しやすくなります。

健康教育・労働衛生教育における産業保健師の役割

健康教育・労働衛生教育における産業保健師の役割は、次の4つです。集団への教育は、ただ「知識を伝える場」ではありません。産業保健師の役割を意識した上で、現場での教育を進めていきましょう!

- 健康習慣への行動変容を促す

- 対象者に対して、健康への知識を与え理解させたり、やる気を起こさせたり、行動変容を促すこと。

- 組織戦略を健康面からの“橋渡し”

- 会社のビジョン/ミッション/行動指針、事業計画(繁忙期・人員計画)と健康教育の目的をつなぐ。

- 医学・医療のスペシャリスト

- 企業では、社内における唯一の「医学・医療に関するスペシャリスト」として、心と体の健康情報に関するエビデンスや社内に流れる健康情報のファクトチェック

- 健康教育から、個別相談・医療機関・EAP・健保などへ適切に橋渡し

- 産業医・安全衛生と共同設計(メンタルヘルス・化学物質・VDT・熱中症 など)

- 産業医の業務負荷軽減(役割分担の最適化)

- 産業医が担ってきた健康講話や研修の一部を産業保健師が代行し、企画〜実施〜評価までの現場運用を保健師が主導することで、産業医は「健康状態の医学的評価」「就業可否の判断」といった本来の専門業務に時間を集中することができる。

- 産業医の稼働単価は高いため、産業医は監修・助言に特化/保健師が実務を回す体制にすることで、品質を保ちながらコスト削減も実現。

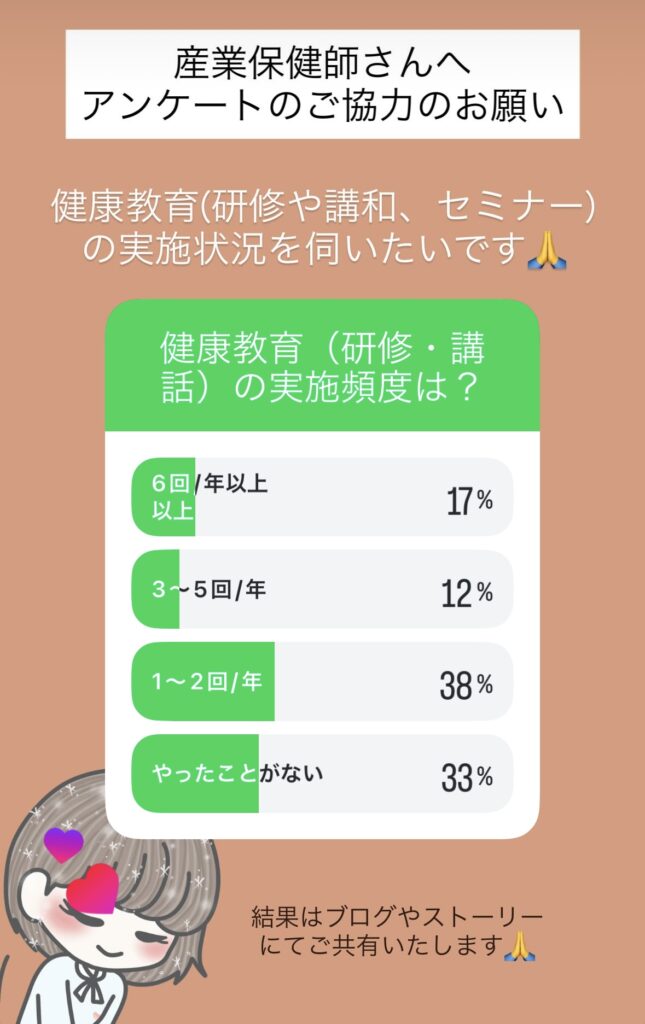

現役産業保健師さんの健康教育状況アンケート結果

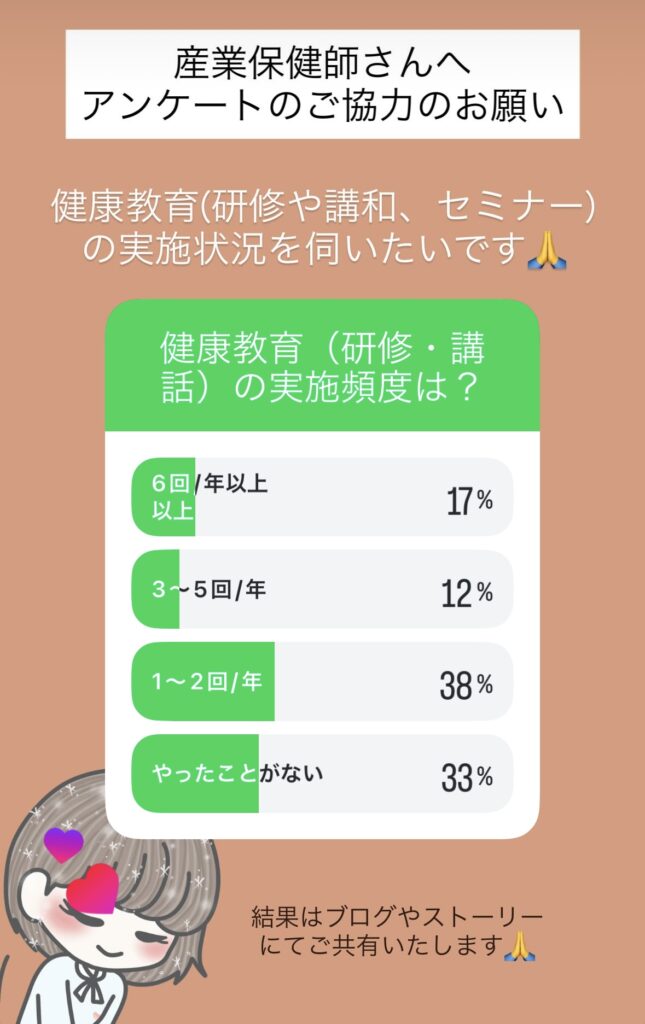

現役産業保健さんへ「健康教育」の実施状況をアンケート調査しました。

- 71%が「年2回以下(未実施含む)」、29%が「年3回以上」

- 多くの現場で“着手・継続”にハードル。企画や社内合意、資料づくりの負担が推測されます。

健康教育は講師としてやればやるほど上達していきます!やったことがない方は、衛生委員会や会社のニーズに沿って、例えば熱中症や睡眠など15分ミニ講話から始めていくことをお勧めします!

健康教育の基本:今日から使える「3つの設計フレーム」

健康教育の最初のステップは“自分の伝えたいことをスライドに盛り込む作業”ではなく、“行動が変わる仕組みづくり”の設計作業からスタート。ここからは、手探り感をなくして成果に直結させるための「3つの設計フレーム」を提示いたします。順番はシンプル――A:全体の道筋を描く(ロードマップ)→ B:社内を動かす提案術 → C:ブレない台本づくり(設計書)。では、次に具体的な「3つの設計フレーム」を詳しくご紹介していきますね!

- ニーズアセスメント

- 面談・現場観察・上司/担当者/トップの課題感・満足度調査などを通じて健康課題を把握し、優先順位付けを行う。

- 企業が解決したい重点課題、企業理念など企業分析も併せて行い、重要度の高いものから企画していく。

- ゴール設定(SMART)

- “あるべき姿”を言語化し、具体・測定可能・達成可能・関連性・期限で目標設定(例:5年後にメンタル休職率○%減)。

- プログラム企画

- セッションテーマと各回の評価指標を決め、実施までのタイムライン・教育方法(集合/WS/オンライン/動画等)を設計。

- プログラム企画は、講座設計の基礎の「セミナー設計書」で整理する。

- 企画書作成

- 課題と導入メリット、コスト見積、効果測定と評価方法までを見える化。

- 提案&フィードバック

- プレゼン→要望反映→再提案。一発で通らなくてOK、磨いていく前提で。

- 会社目線の価値を言語化(何がどう良くなるか)。

- 上司の課題感を把握し、講座での解消ストーリーを提示。

- チームへのメリットを強調。

- タイミング&想定問答を準備。

「伝えたいことが多すぎて、資料づくりが終わらない…」「結局どこまで入れれば良いの?」――そんな“ブレ”をなくす道具がセミナー設計書です。セミナー設計書で「目的→内容→評価」を一直線に。以下の枠で作ると、脱“詰め込み”が叶います。

- ブロックA:テーマ/対象者属性/職種/所要時間・会場

- ブロックB:実施理由/対象者分析/ゴール/評価方法/想定課題

- ブロックC:教えるべき項目/プログラムと教育法(時間・項目・ゴール・進め方)

Q&A よくある質問

産業保健師が健康教育・労働衛生教育に抱きがちなよくある疑問に対して、なのんだったらどう考えるのかを回答いたします。

- 効果があったか分かりません。

-

企画段階でKGI/KPIと評価方法を先に決めます。例:参加率、実行率、受講後テスト合格率、職場KPI(例:休職率)。SMARTで“測れる目標”を言語化し、企画書に効果測定と改善方法を明記しておくことで、効果測定が可能になります。どんな測れる目標を立てればいいかわからない場合は、チャットGPTに聞いてみましょう。

- 資料が膨らんで本筋がブレます。

-

セミナー設計書のゴール→評価→内容の順で決め、セミナー設計書通りに進めること。スライドは“ゴールに寄与しない情報は入れない”を徹底。

- 何から企画すればいい?

-

ニーズアセスメントで課題を洗い出し、優先度の高いテーマから企画しましょう。

まとめ

健康教育(生活習慣)と労働衛生教育(職場リスク)はねらいは違っても、最終ゴールは「安全・健康・パフォーマンス向上」—法令に裏打ちされた、ビジョン/ミッションや健康経営・人材育成を進める実務ツールです。

産業保健師に期待されている役割化を行い、設計3フレームで、健康教育・労働衛生教育を設計していきましょう!

最後に ― 一緒に学び、実践しよう!

ご覧いただきありがとうございました!

産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。

- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討

- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大

産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!

産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。

産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。

一緒に成長していきましょう!

\ 産業保健師の実践力を鍛える/

最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!

- 産業保健師の転職支援の実績

- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成

- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%

- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価

- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績

- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施

- 育成プログラムを約20名へ提供

- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

付録:セミナー設計書を作ろう!

「伝えたいことが多すぎて、資料づくりが終わらない…」「結局どこまで入れれば良いの?」――そんな“ブレ”をなくす道具がセミナー設計書です。

設計書は、スライドの前に目的→内容→評価を一直線でつなぐ“台本”。これさえ作れば、脱・詰め込み&短時間で迷いなく準備できます。

コメント